【2025年最新】最速でYouTube収益化を達成する超具体的な手順

”2025年こそはYouTubeチャンネルを収益化したい…”こんな希望を叶える、超具体的な手順を紹介します。

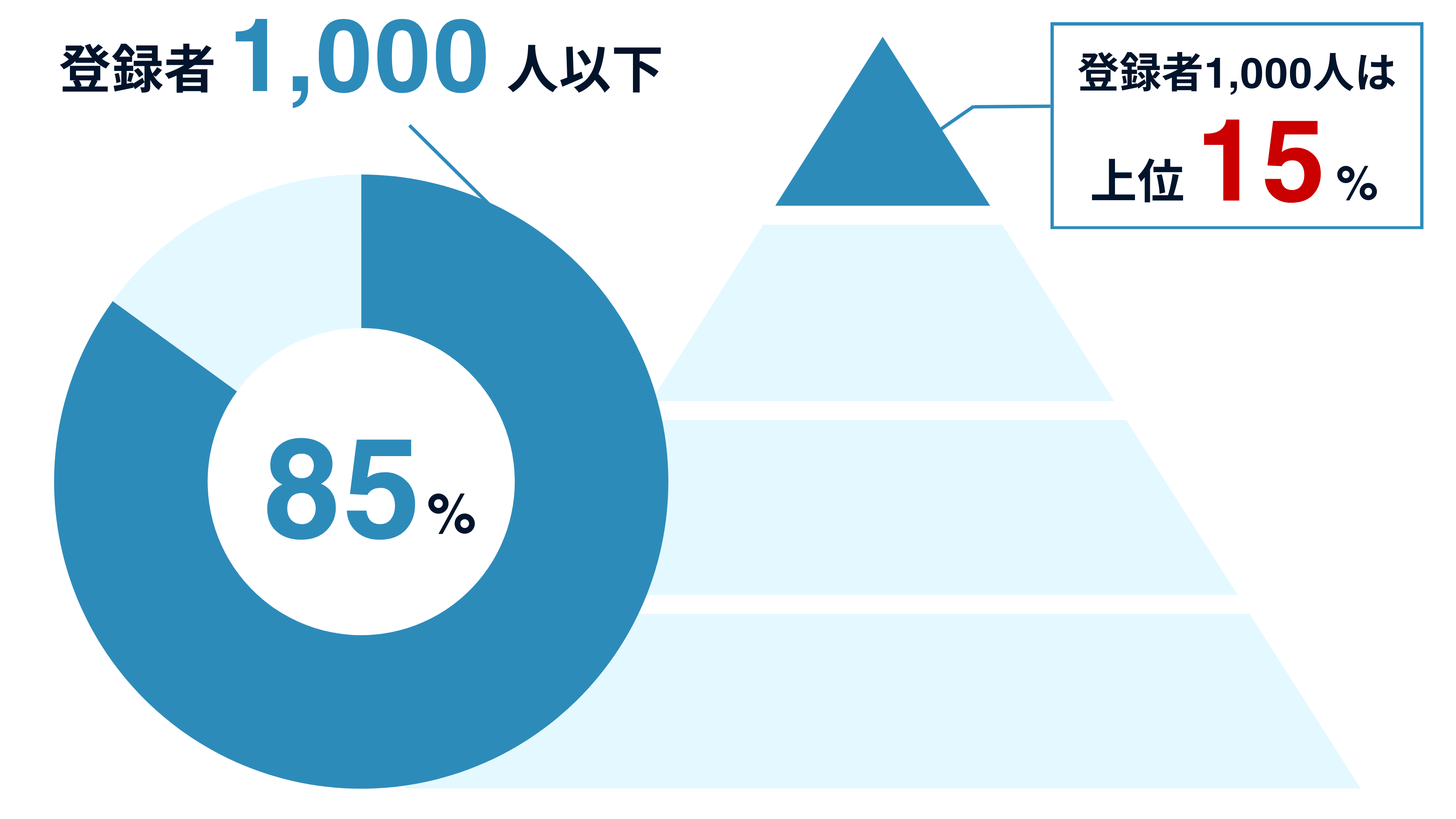

YouTubeの収益化(広告収入の条件)には、ショート動画、長尺動画ともに「登録者1000人」の壁が存在します。

しかし、登録者1000人をクリアできるYouTubeチャンネルは、そう多くはありません。

実際に、このクリア基準に達しているチャンネルは、全体のうち上位15%程度です。

しかし、このような厳しい現実がある一方で、誰でも再現できる限界ラインもまた、登録者1000人という数字になります。

つまり、正しい方法さえ知っていれば、登録者1000人という壁は、それほど難易度の高い試練ではないということです。

本記事では、長尺動画とショート動画を使って、どのように登録者1000人を目指すとよいか、2025年最新の知見をもとに解説します。

伸び悩んでいませんか?

「自社でYouTubeを運用してきたけどなかなか成果につながらない。いっそのことやめる選択をした方がいいのかも…」というお悩みを抱えていませんか?

とはいっても、ほとんどの企業がYouTubeをやっているし…

このような状況にいまいち熱が入らないという方もいるはず。そんな皆さまのお悩みを解消するために、以下のようなYouTube運用のお役立ち特典をご用意しました。

これまで200組以上の発信者にアドバイスをしてきた経験、さらには代表自身が教育チャンネルを登録者11万人以上に育て上げた経験を詰め込んだ、最先端の内容となっています。

ぜひ今のうちに、以下から無料ダウンロードしてみてください。

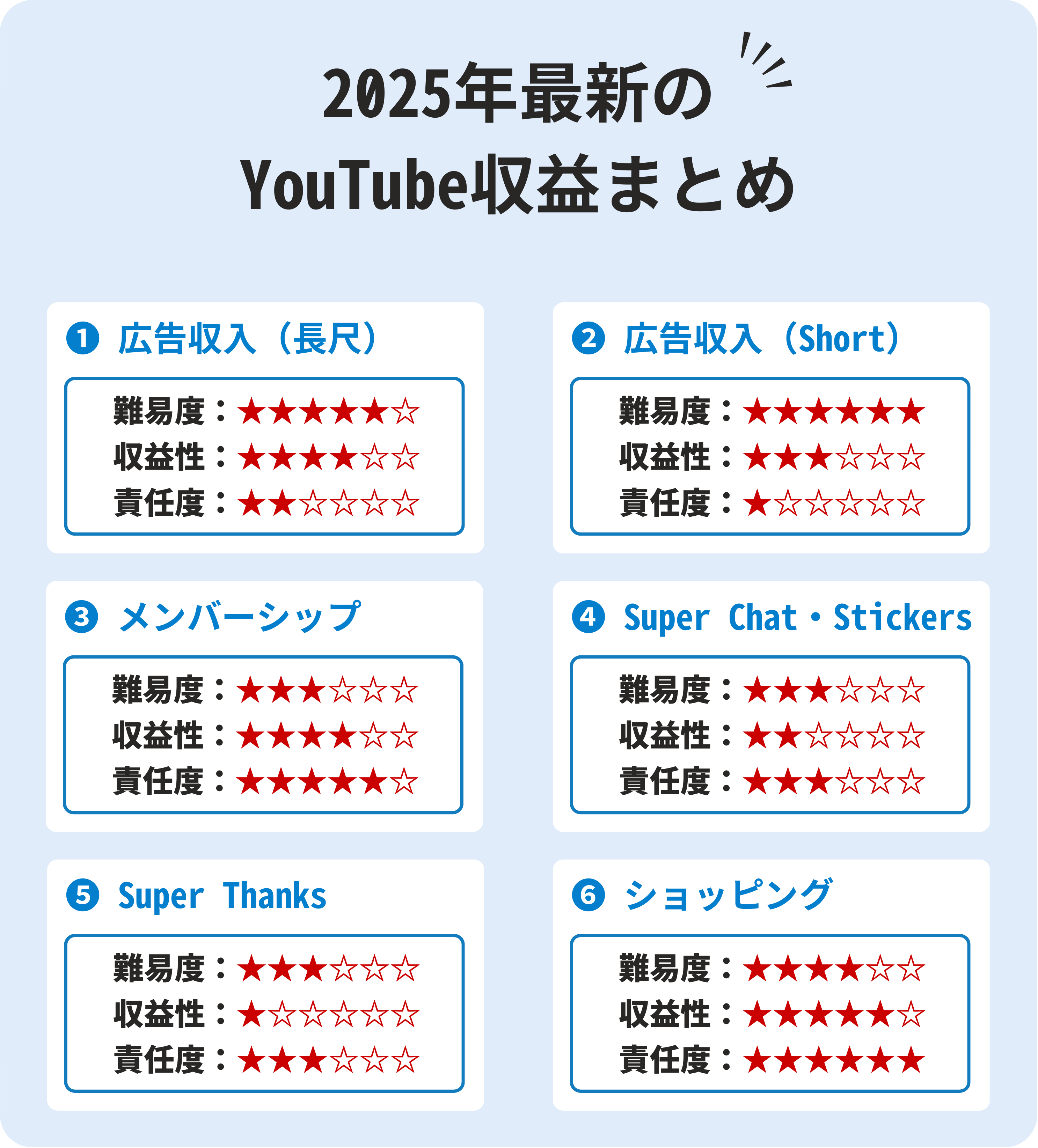

2025年のYouTube収益化方法

YouTube上での収益には、さまざまな種類があります。その中でも、比較的収益性のあるものを取り上げると、以下の表のようになります。

| 難易度 | 収益を得るまでに必要な準備の難易度 |

| 収益性 | 収益化後に得られる収益額の平均目安 |

| 責任度 | 収益を得るにあたって負う責任の重さ |

それぞれで収益化までに必要な条件と特徴が異なります。

❶ 長尺動画の広告収入

長尺動画における広告収入のクリア条件は、以下になります。

| 以下の条件はクリアが必須 |

|---|

| チャンネル登録者数1,000人 |

| いずれか1つの条件をクリア |

|---|

| 長尺動画の過去365日間における総再生時間が4,000時間以上 |

| ショート動画の過去90日間の視聴回数が1,000万回以上 |

得られる広告収入額の目安

長尺動画での広告収益は、「再生回数×1再生あたりの単価」になります。

また、1再生あたりの単価(再生単価)は、視聴年齢層やそのジャンルにおける企業の広告費などによって変わります。

再生単価の目安は0.05円〜0.7円

しかし、まとまった広告収入額を得るためには、再生回数が欠かせません。

1ヶ月あたりの総再生数は、「1ヶ月あたりの動画の本数×平均再生回数×総再生係数※」になります。

※ 総再生係数とは

1ヶ月間のチャンネル全体の再生回数には、1ヶ月間に投稿した動画以外の再生回数も含まれる。この再生回数も考慮した数値を算出するために用いるのが、総再生係数と定義した項目である。総再生係数は、チャンネル内に存在する動画本数にもよるが、およそ3〜5倍程度が目安となる。

広告収入額のケーススタディ1

例えば、1再生あたりの単価を0.3円、1ヶ月間の投稿本数を8本、総再生係数を4倍、そして広告収入として月5万円を目標にするとします。

このとき、投稿動画1本あたりどの程度の再生回数を狙わなければならないでしょうか。

月あたりの総再生数は、5万円÷0.3円で16万6,667回再生。

先ほどの総再生数の式に当てはめると、16万6,667回=8本×平均再生回数×4倍のため、平均再生回数は5,208回になります。

つまり、1ヶ月間に出す動画1本あたりの平均再生回数が5,208回に到達しないと、目標の5万円は目指せないということです。

今回は、再生単価を0.3円、総再生係数を4倍としたので5,000回程度となりましたが、実際には単価も係数もこれより低いことはよくあります。

広告収入額のケーススタディ2

例えば、1再生あたりの単価を0.2円、1ヶ月間の投稿本数を10本、総再生係数を3倍、そして平均再生回数を3,000回とします。

このとき、1ヶ月間の広告収入額はいくらになるでしょうか。

先ほどの式に当てはめると、10本×3,000回×3倍×0.2円=1.8万円となります。

労力あたりの時給換算をすると非常に少ない額ですが、副業の一つくらいの認識であれば、ある程度納得のできる額でしょう。

このように、長尺動画の広告収入で大きなの利益を得るのは、そう簡単ではないということです。

❷ ショート動画の広告収入

ショート動画における広告収入のクリア条件も、長尺動画と同様に以下の条件となります。

| 以下の条件はクリアが必須 |

|---|

| チャンネル登録者数1,000人 |

| いずれか1つの条件をクリア |

|---|

| 長尺動画の過去365日間における総再生時間が4,000時間以上 |

| ショート動画の過去90日間の視聴回数が1,000万回以上 |

得られる広告収入額の目安

ショート動画の広告収益も、長尺動画と同様に「再生回数×1再生あたりの単価」で表されます。

ただし、ショート動画の再生単価は、長尺動画の10分の1程度しかありません。

再生単価の目安は0.005円〜0.07円

そのため、ショート動画で長尺動画と同等の広告収入額を得ようとすると、10倍の再生回数を目指さなければならないということです。

いくら長尺動画に比べて再生が回りやすいショート動画とはいえ、10倍の再生回数をキープし続けるのは容易なことではありません。

❸ メンバーシップの収入

メンバーシップを始められる条件は、以下になります。

| 以下の条件はクリアが必須 |

|---|

| チャンネル登録者数500人 |

| 過去90日間で3本以上の動画を投稿 |

| いずれか1つの条件をクリア |

|---|

| 長尺動画の過去365日間における総再生時間が3,000時間以上 |

| ショート動画の過去90日間の視聴回数が300万回以上 |

メンバーシップは、広告収入に比べるとクリアするべき条件は緩和されます。

しかし、使い方によって収益性が大幅に変わるので、いかにうまく利用できるかが肝になります。

メンバーシップのよくある使い方

メンバー限定の動画・Live公開

メンバー限定のchスタンプ

メンバー限定のオフ会参加権

メンバー限定のイベント開催

メンバー限定の1対1面談

よくあるメンバーシップの例は上記になりますが、グッズ販売やそのほかサブスクリプションサービスなど、内容の自由度は非常に高いです。

そのため、チャンネル運用者がなにをメンバー特典にするかで、収益性が大きく変わります。

注意が必要なのは、YouTubeに売上のうち30%をとられるという点です。

❹ Super Chat・Stickersの収入

Super Chat/Super Stickersを始められる条件は、メンバーシップと同様に以下となります。

| 以下の条件はクリアが必須 |

|---|

| チャンネル登録者数500人 |

| 過去90日間で3本以上の動画を投稿 |

| いずれか1つの条件をクリア |

|---|

| 長尺動画の過去365日間における総再生時間が3,000時間以上 |

| ショート動画の過去90日間の視聴回数が300万回以上 |

基本的には、ライブ配信中に利用される収益システムのため、ゲーム実況や生配信の多いジャンル以外は、あまり該当しないでしょう。

❺ Super Thanksの収入

Super Thanksを始められる条件は、メンバーシップやSuper Chat/Super Stickersと同様です。

| 以下の条件はクリアが必須 |

|---|

| チャンネル登録者数500人 |

| 過去90日間で3本以上の動画を投稿 |

| いずれか1つの条件をクリア |

|---|

| 長尺動画の過去365日間における総再生時間が3,000時間以上 |

| ショート動画の過去90日間の視聴回数が300万回以上 |

Super Thanksは、YouTubeのコメント欄にて、視聴者が動画に満足した時に、お礼として付与できるギフトになります。

Super Chatがライブ配信用の収益ギフトだとすると、Super Thanksは動画用の収益ギフトです。

しかし、アクティブに利用される仕組みになっていないため、収益性はあまり高くありません。

❻ ショッピングの収入

YouTubeショッピングを始められる条件も、メンバーシップ等と同様です。

| 以下の条件はクリアが必須 |

|---|

| チャンネル登録者数500人 |

| 過去90日間で3本以上の動画を投稿 |

| いずれか1つの条件をクリア |

|---|

| 長尺動画の過去365日間における総再生時間が3,000時間以上 |

| ショート動画の過去90日間の視聴回数が300万回以上 |

YouTubeショッピングは、使い方によって収益性が大幅に変わるので、いかにうまく利用できるかが肝になります。

ショッピングのよくある使い方

自社および自身のECサイトへ誘導

自社でオンラインサービスを扱っている場合や、自身でオンライングッズを取り扱っている場合に、YouTubeショッピングを有効活用できます。

YouTube上に商品やサイトを表示することができるため、YouTube経由でサービスにつなげやすいことがメリットです。

それゆえに、どのようなサービスを扱うかで収益性が大きく変わるので、YouTubeだけでなく事業運営の知識も必要になります。

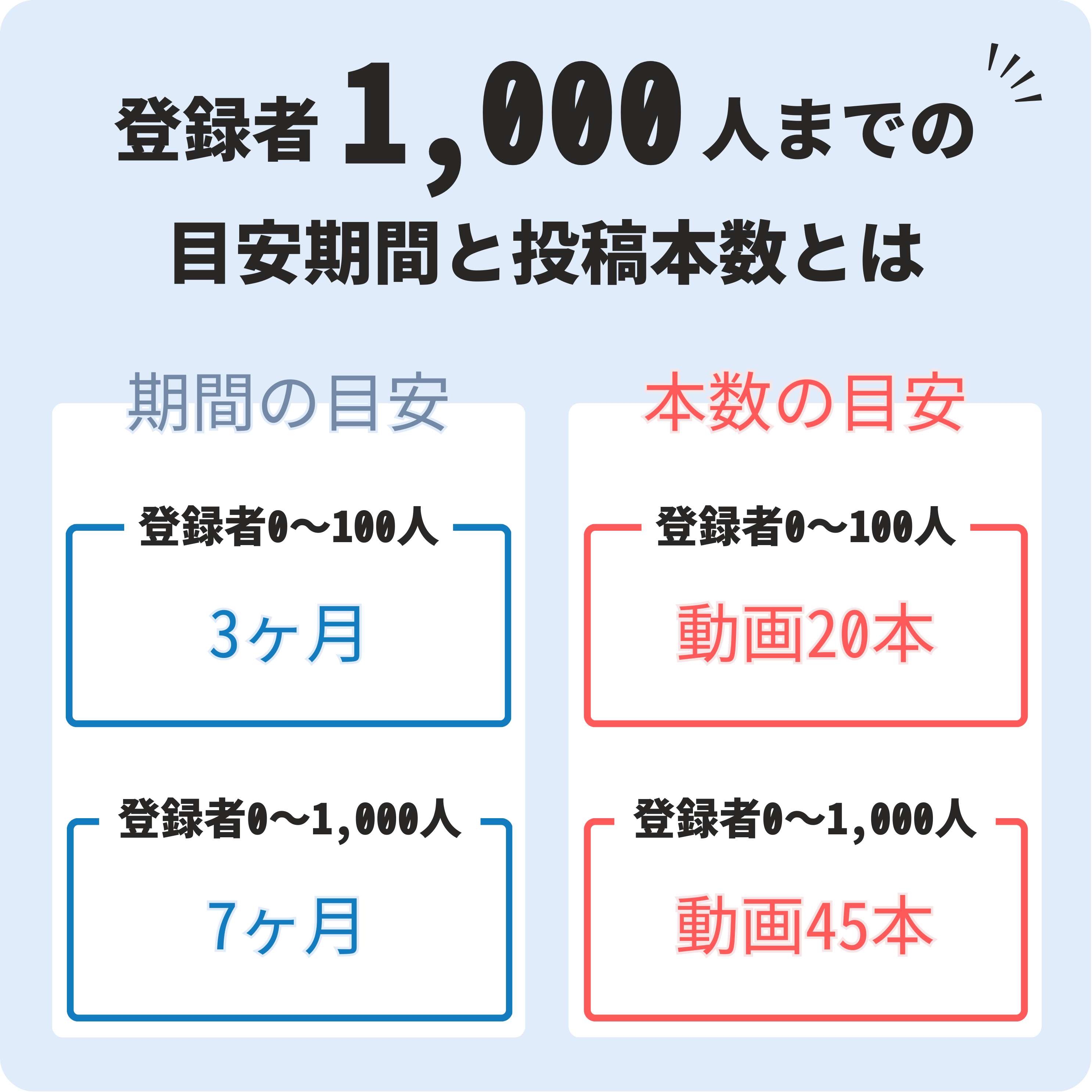

登録者1000人までの期間と再生回数

YouTubeの収益化というと、広告収入を思い浮かべる方がほとんどでしょう。

長尺動画で収益化条件を目指す場合も、ショート動画で目指す場合も、登録者数1000人の達成が必須になります。

では、登録者1000人まではどれくらいの期間が必要なのか。

登録者1000人までの平均期間と本数

登録者100人、および登録者1000人までに必要な期間と投稿本数の目安をまとめました。

ただし、上図は「長尺動画の達成目安」になります。

広告収入の収益プログラムの達成条件には、長尺動画ルートとショート動画ルートがありますが、ショート動画は難易度が高いです。

特に、ショート動画における「過去90日間の視聴回数が1,000万回以上」という条件が、非常に困難な壁となります。

そのため、最速で収益化を目指すのであれば、長尺動画ルート(過去1年間の長尺動画の総再生時間が4,000時間以上)を狙うのがおすすめです。

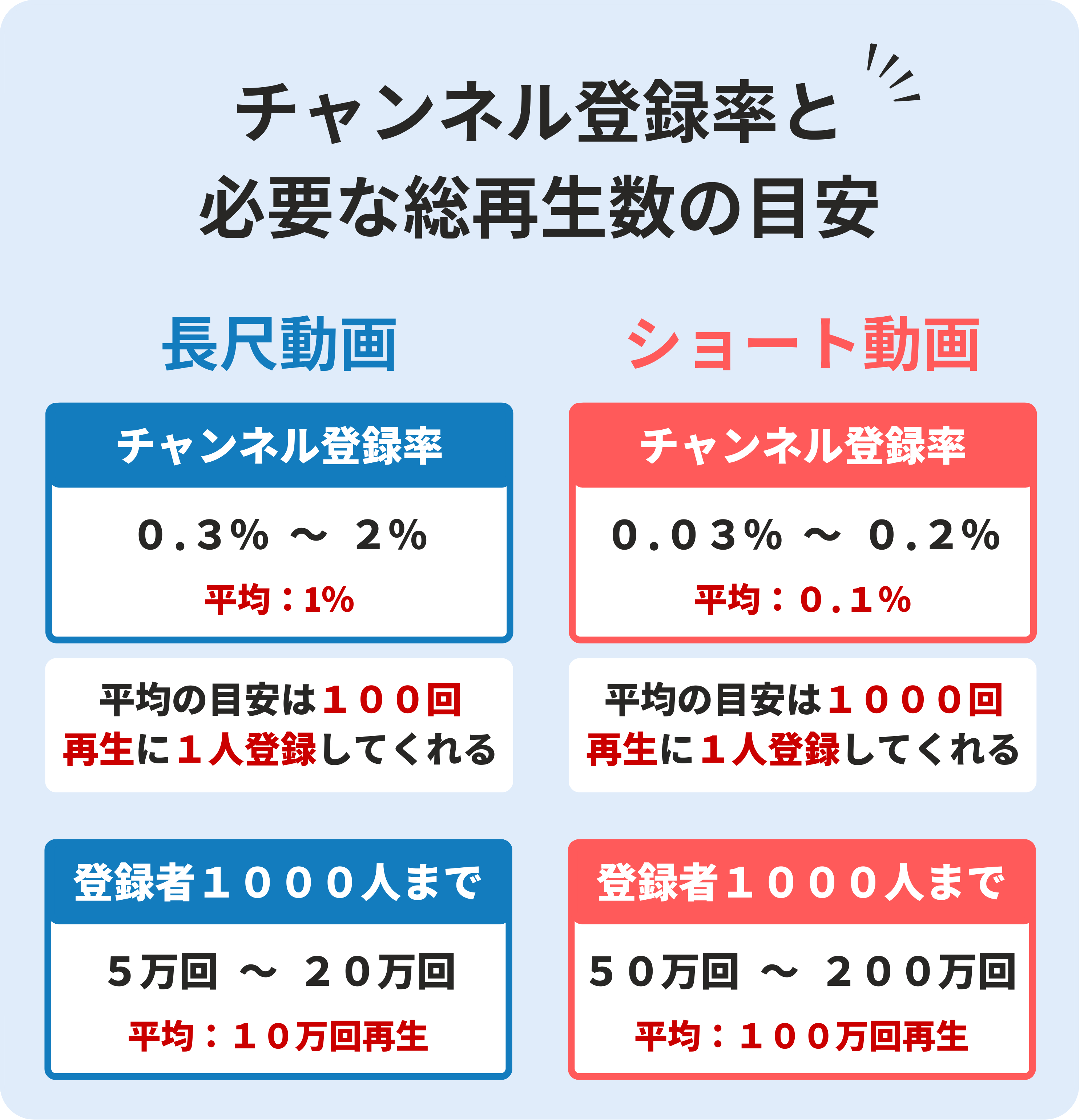

登録者1000人までに必要な再生回数

長尺動画の場合、目安として100回再生に1人がチャンネル登録をしてくれます。

そのため、登録者1000人を目指すためには、合計で10万回再生ほどさせる必要があります。

一方で、ショート動画の場合は、長尺動画に比べてチャンネル登録率が10分の1程度のため、さらに10倍の再生回数を要します。

また、収益化の条件にはそれぞれ、長尺なら年間で4000時間、ショートなら3ヶ月で90万回再生という追加条件がありました。

これらの条件は、登録者が1000人に達するタイミングとほぼ同時期にクリアできるケースが多いです。

そのため、収益化をクリアするための目標として「登録者数1000人」を設定すると、やるべきことが明確になります。

登録者1000人までのケーススタディ

例えば、長尺動画にて収益プログラムに挑戦する場合を考えましょう。

月間の投稿本数が8本、動画1本あたりの平均再生回数が1,000回、総再生係数を2倍だとすると、登録者1,000人達成までにかかる期間はどのくらいでしょうか。

長尺動画のチャンネル登録率を1%とすると、登録者1,000人までに「総再生回数で10万回再生」が必要になります。

10万回再生=10本×1,000回×2倍×期間となるので、かかる期間は6ヶ月半ほどになります。

どの程度の登録率と平均再生回数がとれるかによって、かかる期間は大幅に変わるので、注意が必要です。

登録者が全然増えない…

「自社でYouTubeを運用してきたけどなかなか成果につながらない。いっそのことやめる選択をした方がいいのかも…」というお悩みを抱えていませんか?

とはいっても、ほとんどの企業がYouTubeをやっているし…

このような状況にいまいち熱が入らないという方もいるはず。そんな皆さまのお悩みを解消するために、以下のようなYouTube運用のお役立ち特典をご用意しました。

これまで200組以上の発信者にアドバイスをしてきた経験、さらには代表自身が教育チャンネルを登録者11万人以上に育て上げた経験を詰め込んだ、最先端の内容となっています。

ぜひ今のうちに、以下から無料ダウンロードしてみてください。

最速でYouTubeを収益化するコツ

再現性のあるYouTube収益化のカギは「長尺動画における再生回数」だということが理解できたと思います。

そして、長尺動画にて再生回数を最大化するには、長尺動画とショート動画の掛け合わせが有効です。

長尺とショートで登録者を増やす

長尺で再生と時間を増やす

総集ショートで再生と時間を増やす

長尺とショートで登録者を増やす

登録者数は、その増やし方が長尺動画であれショート動画であれ「登録者数」として扱われます。

そのため、最速で登録者数1000人を目指すのであれば、長尺動画とショート動画両方を投稿した方がよいです。

また、長尺動画とショート動画のアルゴリズム評価は異なるので、長尺とショートが意図せず連動することによる不利益は、あまり考えなくて構いません。

ただ、よりチャンネル全体を活性化させるためには、長尺動画とショート動画でターゲットをできるだけ一致させるようにしてください。

その理由は、後述の総集ショートで再生と時間を増やすにて説明します。

長尺で再生と時間を増やす

収益プログラム(長尺動画ルート)には、登録者数1000人だけでなく、1年間の総再生4000時間以上という制約があります。

これは、ショート動画の結果は反映されないので、長尺動画だけでクリアする必要があります。

そのためには、長尺動画のパフォーマンスを向上しなければなりません。

その具体的な方法は、後述の再生と登録が伸びる長尺動画のコツにて説明します。

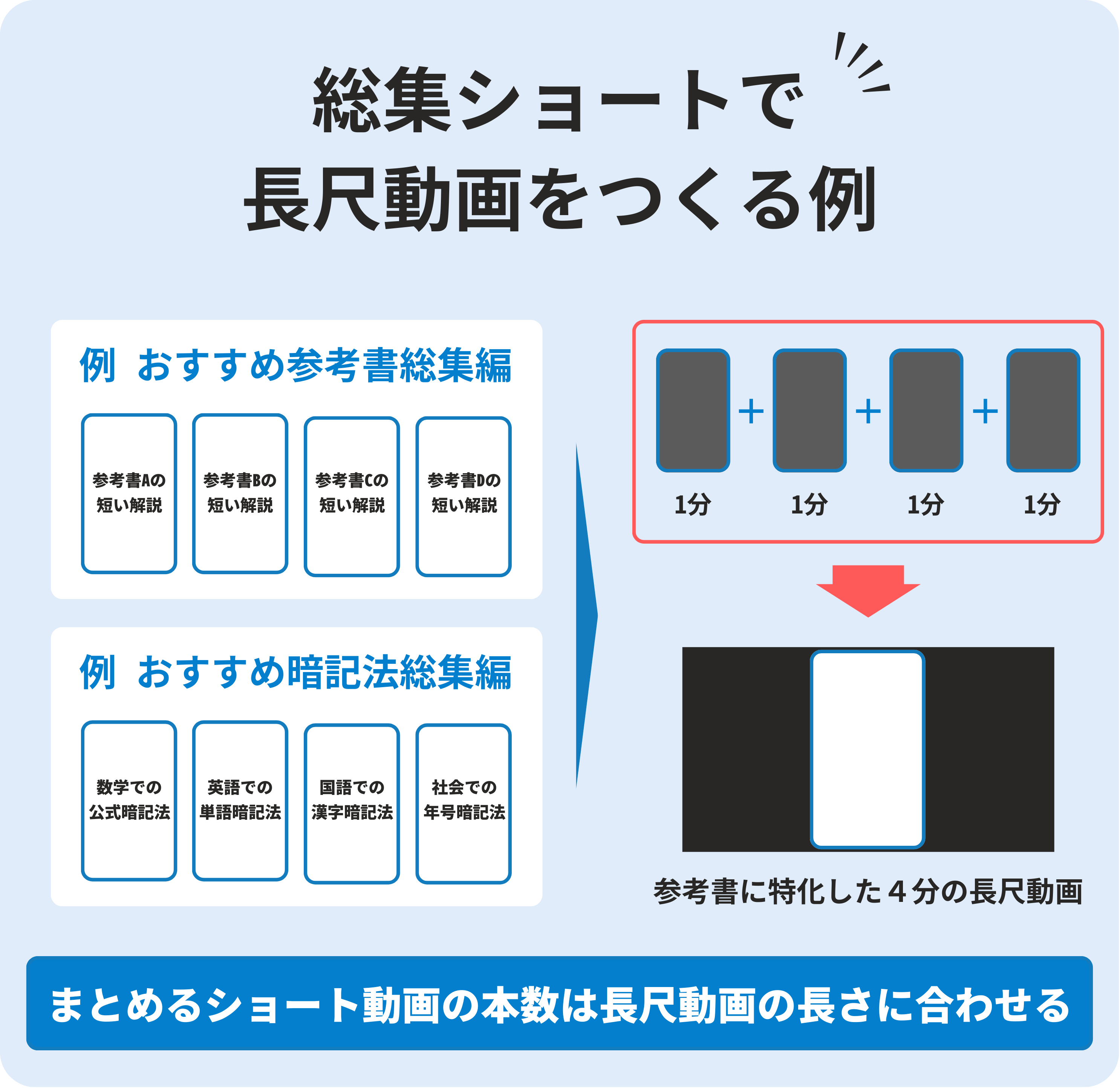

総集ショートで再生と時間を増やす

ショート動画は、収益プログラム(長尺動画ルート)の登録者数に貢献しますが、使い方によっては総再生時間にも活用できます。

総集ショートとは

ショート動画をカテゴリ別に分けて、ショート動画数本分を総集編としてまとめることで、長尺動画として投稿することができる。この「総集ショート」の手法は、ショート動画をうまく活用して急拡大させているチャンネルに共通するやり方であり、この総集編の再生効果も高い。

長尺動画と並行してショート動画を投稿しつつ、ショート動画がある程度たまってきたら、カテゴリごとに分けて、総集編として長尺動画に投稿してみましょう。

再生と登録が伸びる長尺動画のコツ

YouTubeで長尺動画を伸ばすためには、以下の3ステップが欠かせません。

❶ 新規視聴者への表示回数を増やす

❷ 最初に視聴する動画で満足させる

❸ 似た動画をチャンネル内に用意する

それぞれについて、以下で具体的に解説します。

❶ 新規視聴者への表示関数を増やす

表示回数を増やすためには、以下2つの原則を守る必要があります。

2つの原則

chの特徴をYouTubeに認識させる

タイトルのキーワードを正しく選ぶ

chの特徴をYouTubeに認識させる

YouTubeは、どの動画をどんな視聴者におすすめすればユーザー満足度を上げられるか、常に試行錯誤しています。

それを実現するためには、YouTube自身が各チャンネルの特徴と各動画の内容を把握していなければなりません。

しかし、YouTubeはこの作業をAIに任せているため、AIに認識させるための仕掛けがなければ、特徴を正しく認識してくれません。

その仕掛けというのが、チャンネル運用者が必ずやるべき伸ばすための原則であり、以下の3つになります。

活動するジャンルを1つに定める

担当するジャンル内のテーマを絞る

動画での表現手法を1〜2つに定める

いまのYouTubeは、専門性が高ければ高いほど、登録者1000人を達成しやすくなっています。

ここでいう専門性とは、難しい内容を扱うという意味ではなく、1つのテーマに特化した専門チャンネルになっているか、という意味です。

それを実現するために必要な要素が、前述の3つになります。

活動するジャンルは、例えば「宅建資格の受験」など、一つの大きな領域を指し、テーマはその中でも「宅建の解説授業」など、カテゴリの一つを指します。

動画での表現手法は、例えば「カメラに向かって話す」「再現コントで伝える」など、伝え方の手法になります。

YouTubeでの表現手法

対談形式

コント形式

トーク形式

Vlog形式

ドキュメンタリー形式

オーディション形式

企画形式

映像+ASMR形式

以下の記事で、表現手法ごとにお手本となる参考チャンネルを紹介しています。

タイトルのキーワードを正しく選ぶ

YouTubeの再生回数は「インプレッション数×インプレッションクリック率」で表されます。

タイトルのキーワードは、この式のうちの「インプレッション数」に大きく作用します。

それゆえに、タイトルのキーワードの選び方によって、再生回数は大きく変わるのです。

タイトルのキーワードを選ぶ時の意識として、以下を参考にしてみてください。

キーワードの1つにその動画だからこそ含みたい特定のワードを入れる

キーワードの1つにメインターゲットに関連するワードを入れる

キーワードの1つに類似ジャンルにも共通するワードを入れる

キーワードの1つにイメージしやすい具体的な数字を入れる

タイトルの作成例

【大学受験】11ヶ月で数学の偏差値を39から70まで伸ばした勉強法

1つ目の意識である「その動画だからこそ含みたい特定のワード」は「数学の偏差値」、あるいは「偏差値を39から70」というワードです。

1つ目の意識とは需要を絞ったキーワードということになります。

2つ目の意識である「メインターゲットに関連するワード」は、上記のタイトル例でいう「大学受験」というワードです。

2つ目の意識とはジャンルの需要そのままのキーワードということになります。

3つ目の意識である「類似ジャンルにも共通するワード」は、上記のタイトル例でいう「勉強法」というワードです。

3つ目の意識とは類似のジャンルとも共通するキーワードということになります。

サムネイルの文言と配置にこだわる

「再生回数=インプレッション数×インプレッションクリック率」のうち、サムネイルはインプレッションクリック率に大きな影響を与えます。

動画の内容によって適したサムネイルの構成が異なるため、以下を参考にしてみてください。

サムネイルに入れる文言の重要度が高いため、何について解説するのかを短めの文言にまとめるとよい(文言例:高2数学、勉強法)。また、背景画像はそれほど重要度が高くないという特徴がある。

サムネイルに入れる文言の重要度が高いため、常識を否定するような文言にまとめるとよい(文言例:じつは〇〇、間違いです)。また、背景画像はそれほど重要度が高くないという特徴がある。

サムネイルに入れる文言の重要度が高いため、最も強い心情を表した文言にまとめるとよい(文言例:残ったのは、絶望だけでした)。また、背景画像はそれほど重要度が高くないという特徴がある。

画像が主役であるため、対象物の魅力が伝わる画像を選びつつ、サムネイルに入れる文言は対象物の魅力をより引き立てる文言にする(文言例:超濃厚 画像例:チーズケーキ)。

画像が主役であるため、ビフォーとアフターの変化が分かりやすい画像を選びつつ、何がどれだけ変化したかを文言にする(文言例:お腹周り、1ヶ月で-5cm 画像例:お腹太い→お腹痩せた)。

また、サムネイルを作成するときの配置やバランスなどは、以下を参考に作るとよいでしょう。

❶ サムネイルの文字数は11字以内

❷ 文言は画面縦1/4以上の大きさ

❸ 強調対象が最も強調される配置

❹ 全体の色デザインはシンプルに

少ない文字数で伝わる文言選びができればクリック率が上がりやすくなります。

インプレッションクリック率と文字数についての統計解析の結果、文字数が11字以内のサムネイルでは、12字以上のサムネイルに比べてクリック率が有意に高いことがわかりました(※詳細は冒頭のYouTube動画参照)。

もし11字以内に収められそうになければ、強調したいメイン文言は11字以内でおさまるようにしましょう。

それ以外の文言はあくまでサブとして、メイン文言の妨げにならないよう、四隅に小さく表示するよいでしょう。

❷ 最初に視聴する動画で満足させる

動画を見た視聴者が満足しているかどうかをはかるためには、視聴維持率(=平均再生率)を確認する必要があります。

質の高い動画は、今の動画の中で離脱されそうな箇所を一つひとつ潰していくことで、作り出すことができます。

視聴維持率の目安

8分以上の動画:40%以上を目指す

8分以上の動画:30%未満は要改善

5分未満の動画:50%以上を目指す

5分未満の動画:40%未満は要改善

視聴維持率が低下する要因には大きく分けて4タイプあるので、ご自身のケースに当てはまる離脱原因から、改善を試みてください。

視聴維持率の改善1:冒頭離脱型

これは、タイトルやサムネイルから期待した内容と、動画の冒頭が異なると視聴者に判断された場合に起こる離脱ケースです。

しかし、前提として覚えていてほしいのは、動画の始まりである0秒から30秒までは動画の良し悪し関係なく30%〜40%程度が必ず離脱するということ。そのため、冒頭から30秒までの間で60%以上をキープできているのであれば、冒頭離脱型には該当しません。

○ 30秒までに30〜40%は必ず離脱

○ 30秒までに50%を切ると要改善

では、要改善だった場合についてですが、冒頭で大きな離脱が起きる原因としてよく挙げられるのは、以下のケースになります。

✔︎ 冒頭の自己紹介や前置きが長い

✔︎ 動画雰囲気や声が極端に暗い

✔︎ 手ブレや画角ミスで見づらい

✔︎ 動画の主旨と関係ない始まり

上記の例に当てはまる場合は、これらの要素をできるだけ冒頭から排除して、もしどうしても入れたい場合は、動画の途中や終盤部に移動させた方がよいです。

視聴維持率の改善2:途中離脱型

これは、途中まではタイトルやサムネイルから期待した内容を回収できているけど、途中から期待感がなくなって離脱されるケースです。

視聴者が期待感をなくすパターンには大きく分けて2つあり、1つ目は内容がガラッと変わってしまって期待を裏切られたと感じるケース、2つ目は期待した内容についてある程度満たされて満腹になったケースです。

1つ目については、前半では料理に関する発信をしていたのに、後半では漫画の話をするなど、テーマの内容が大きく変わってしまうケースです。このケースに当てはまる場合は、ぜひ動画内のテーマを1つに統一してみてください。

2つ目については、前半部に視聴者の大半が知りたかった情報が詰まっており、視聴者が途中で十分に満足をしてしまったケースです。このケースに当てはまる場合は、続きを見たいと思う感情が徐々にわき起こるように構成を組んであげる必要があります。

例えば、一番の価値が詰まった情報は後半部に持っていきつつ、前半部はその情報を知ること、あるいは知らないことでどのようなメリットデメリットがあるのか、なぜいま重要なのかなど、階段を一歩ずつ上がっていくようなイメージ構成にするとよいでしょう。

視聴維持率の改善3:緩やか離脱型

これは、動画の途中から少しずつ視聴者の求めている期待内容とズレてくるパターンです。

このケースの厄介なところは、動画のテーマは視聴者が求めている内容で一貫されているのですが、内容の本質が少しずつズレてくることにより生じるので、なかなか原因に気づきづらいという点です。

例えば、動画のテーマが「データから解釈する不採用の理由」という内容だとすると、動画の中には「不採用のデータ」という要素と、「データの解釈結果」という要素の2種類がコンテンツとして存在します。

視聴者が求めているのは「データの解釈結果」なのに対して、後半部から「不採用のデータ」を扱ったデータ分析の話に変わっていたとすると、不採用というテーマはズレていないけど、視聴者が求める内容の本質が変わってくるので、少しずつ視聴維持率が下がっていきます。

このケースに該当する場合は、ぜひ視聴者が求めているものは何かという観点で、視聴維持率グラフの下がっている箇所を見返してみてください。

視聴維持率の改善4:冒頭離脱型

これは、視聴者が求めている期待内容にズレはないものの、その期待内容に行きつくまでの前置き説明がつまらない場合や、視聴者が分かりきっている内容が続いた場合に、見たいシーンまで飛ばされるケースです。

前置き説明がつまらない場合に関しては、客観的な第三者視点での語りが多くなりすぎていることが原因であることが多いです。ご自身の経験や、紆余曲折を含んだ具体事例など、人間の感情が表現された工夫を織り交ぜると、改善できるでしょう。

一方で、厄介なのは「視聴者が分かりきっている内容」が続いた場合に関してです。視聴者にとってどのレベルが当たり前で、どのレベルが当たり前でないかは、発信者視点ではなかなか気づけません。

そのため、この場合は発信者ではなく、視聴者のレベルに目線を落として、自分の動画を見返す必要があります。

❸ 似た動画をチャンネル内に用意する

新規の視聴者がチャンネル内の動画1本をみてくれた後にやることは、チャンネル内にできるだけとどまらせることです。

そのためには、最初に見てくれた動画と同じような価値を詰め込んだ動画をチャンネル内に用意しておく必要があります。

視聴者は、チャンネルに訪れて動画に興味を持った時、その動画と似たような動画を探す特性があります。

そして、複数の動画を経るうちに、徐々にそのチャンネルのファンへと変わっていきます。

これを実現するために投稿者がやるべきことは、チャンネル内の動画のテーマを統一すること、映像表現を統一することです。

ぜひ、統一感と専門性という意識を強く持ちつつ、チャンネル運用を続けてみてください。

登録が伸びるショート動画のコツ

再生回数と登録者数が伸びやすいショート動画のつくり方については、以下の記事に詳しくまとめています。

ショート動画の投稿本数が積み重なってきたら、総集編の長尺動画として投稿してみましょう。

まとめ【YouTubeに役立つ特典付!】

❶ 市場に視聴者がいるキーワードを選ぶ

❷ そのキーワードに関する内容に統一する

❸ まずはリピーターを満足させる動画作り

❹ 内容の見せ方の形式を統一する

今回は非常に多くのことをお伝えしましたが、ここまでの流れを踏まえた作業ができれば、YouTubeでの収益化達成が近づくので、ぜひ試してみてください。

また、チャンネルの成長可能性を知りたいという方は無料の診断ツールをご用意したので、興味があれば YouTubeチャンネル診断ツール からお試しください。

悩みをプロに無料相談

「改善できることはしているけど、本当に効果があるのかな」など、いまのチャンネル運用に関して不安やお悩みを抱えていませんか?

現在のチャンネルのパフォーマンスをデータの観点から効果測定してほしい…

そのようなテクニカルな観点からのアドバイスがほしいという運用担当の方も少なくないでしょう。すこしでも当てはまる方は、ぜひご相談ください。

筆者自身も教育系ジャンルを扱っていること、また理工系のバックグラウンドが強いことから、データから見る再現性の高い運用を強みとしています。ジャンルとしては、教育系全般ジャンル、および専門性の高いジャンルの運用サポートを強みとしています。

まずは、いま抱えている悩みをお気軽にご相談ください。

最後までご覧いただきありがとうございました。今回の内容が参考になったという方は、YouTube運用をさらに加速させるための役立ち無料特典をダウンロードして、ぜひ日々の運用の参考にしてみてください。

運用をもっと効果的に

「自社でYouTubeを運用してきたけどなかなか成果につながらない。いっそのことやめる選択をした方がいいのかも…」というお悩みを抱えていませんか?

とはいっても、ほとんどの企業がYouTubeをやっているし…

このような状況にいまいち熱が入らないという方もいるはず。そんな皆さまのお悩みを解消するために、以下のようなYouTube運用のお役立ち特典をご用意しました。

これまで200組以上の発信者にアドバイスをしてきた経験、さらには代表自身が教育チャンネルを登録者11万人以上に育て上げた経験を詰め込んだ、最先端の内容となっています。

ぜひ今のうちに、以下から無料ダウンロードしてみてください。