【バズる法則】YouTubeで100万再生を連発した動画の裏ワザ

”動画をバズらせて一気に認知を拡大させたい…”そんな願望をお持ちではありませんか?

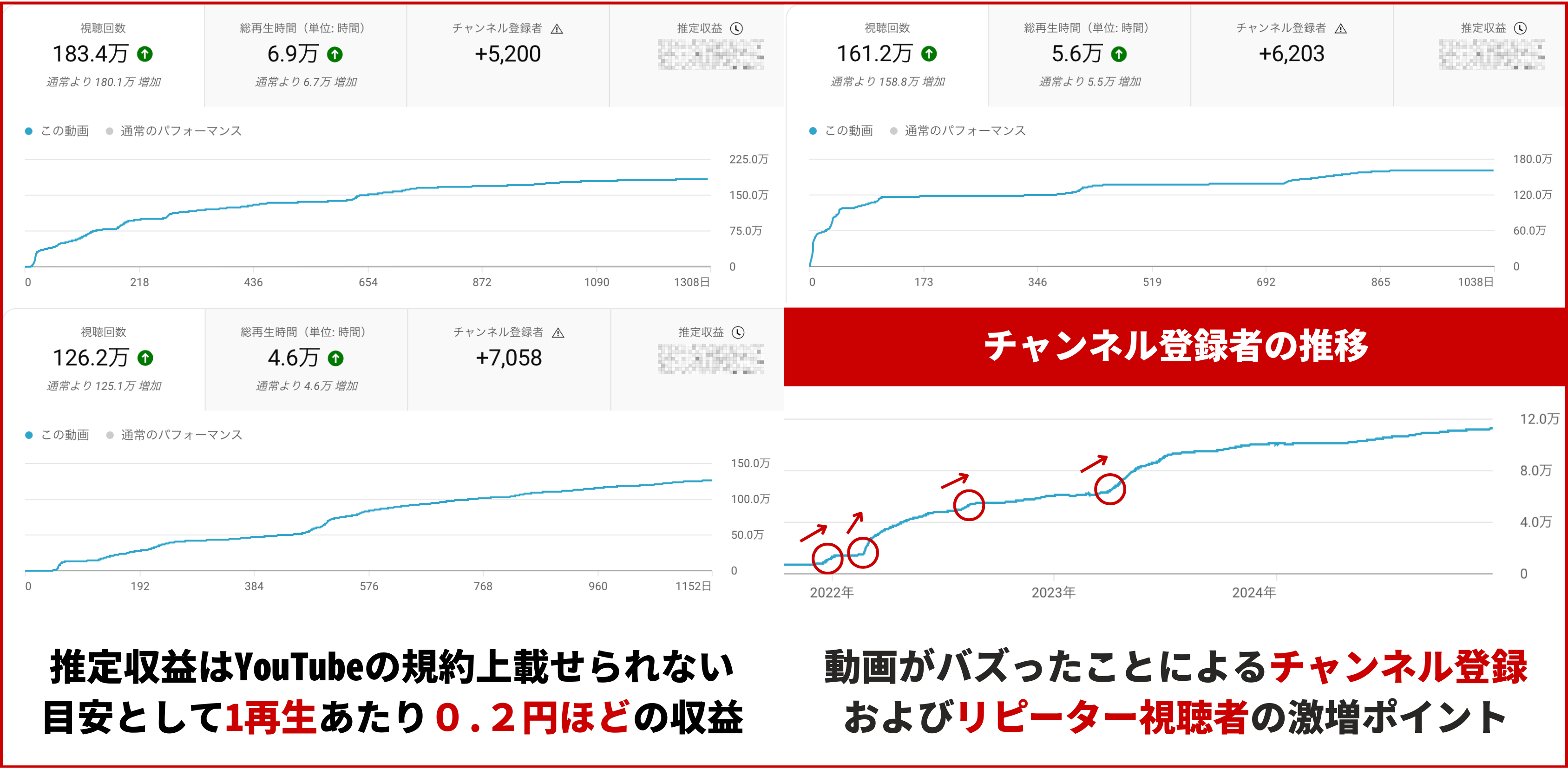

動画を100万回までバズらせると、さまざまな効果が得られます。

バズ動画で得られる効果

視聴回数の増加による認知の拡大

バズ動画による登録者数の激増

インプレッション増加でchが後押し

毎回視聴するリピーター層の増加

認知の拡大による問い合わせ数UP

このように、100万回再生を超えるようなバズ動画には、さまざまな恩恵があります。

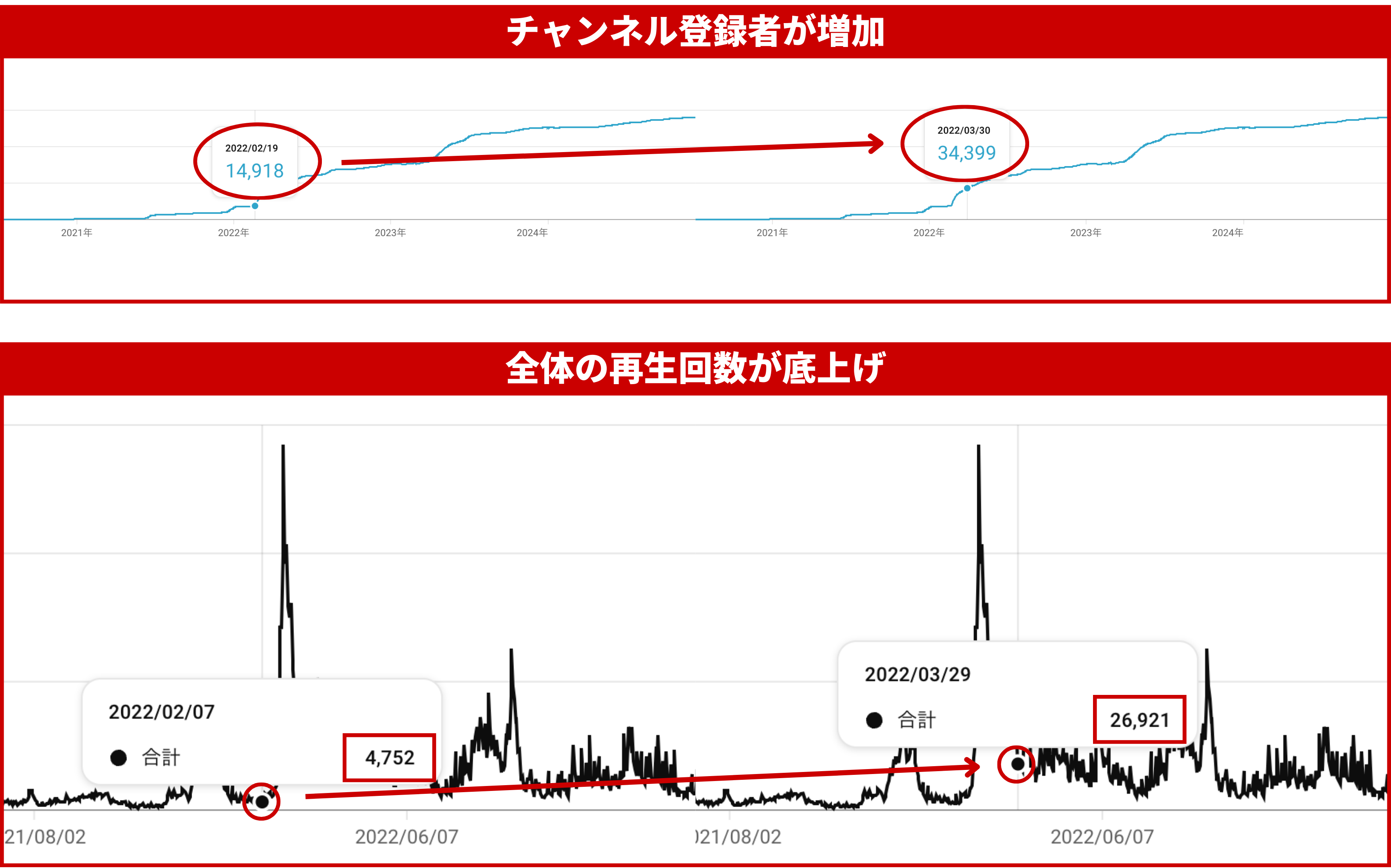

さらに、バズった動画だけでなく、チャンネル内のほかの動画が関連で伸びたり、チャンネル全体の再生回数が底上げされたり、全体への効果も見込めます。

筆者が運営する受験チャンネルでは、登録者が数日で2万人以上増えるだけでなく、全体の再生回数が5倍以上に底上げされるなど、大きな恩恵を受けました。

しかし、いきなり100万回再生と聞くと、いまの自分には関係のない未来のできごとのように感じるでしょう。

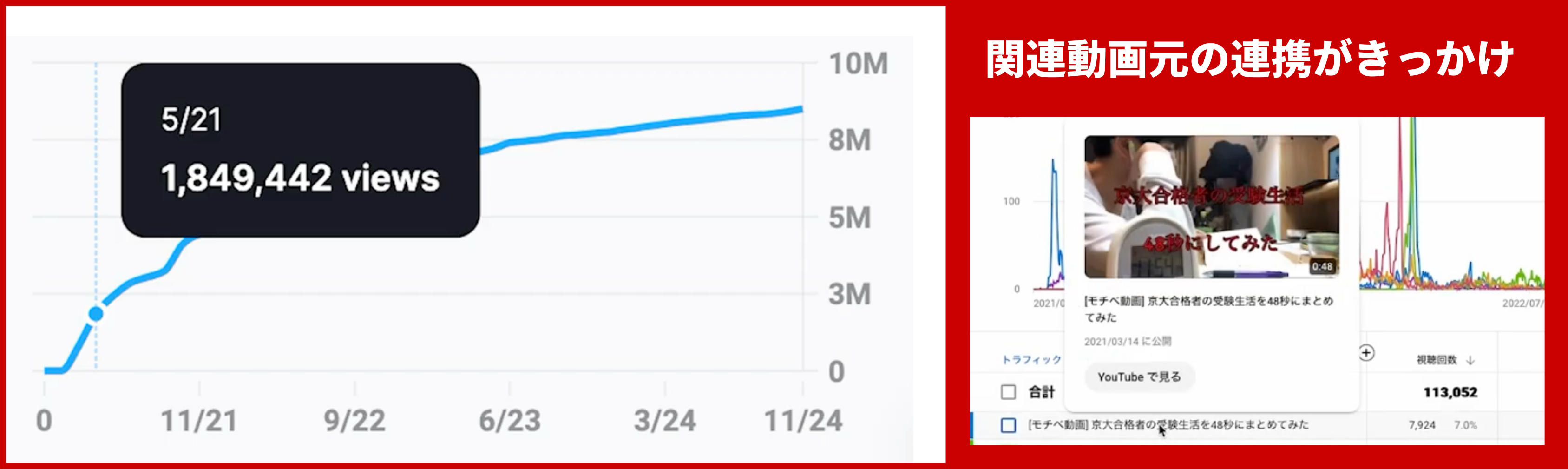

では、以下の表をご覧ください。

これは、100万回再生を超えた動画の一つが、最初にバズった時期を表しています。

まだ登録者が1200人程度の頃にバズり、チャンネルの規模が5倍にも膨れ上がりました。

つまり、チャンネルが大きくないと拡大のチャンスがないかというと、必ずしもそうではないということです。

伸び悩んでいませんか?

「自社でYouTubeを運用してきたけどなかなか成果につながらない。いっそのことやめる選択をした方がいいのかも…」というお悩みを抱えていませんか?

とはいっても、ほとんどの企業がYouTubeをやっているし…

このような状況にいまいち熱が入らないという方もいるはず。そんな皆さまのお悩みを解消するために、以下のようなYouTube運用のお役立ち特典をご用意しました。

これまで200組以上の発信者にアドバイスをしてきた経験、さらには代表自身が教育チャンネルを登録者11万人以上に育て上げた経験を詰め込んだ、最先端の内容となっています。

ぜひ今のうちに、以下から無料ダウンロードしてみてください。

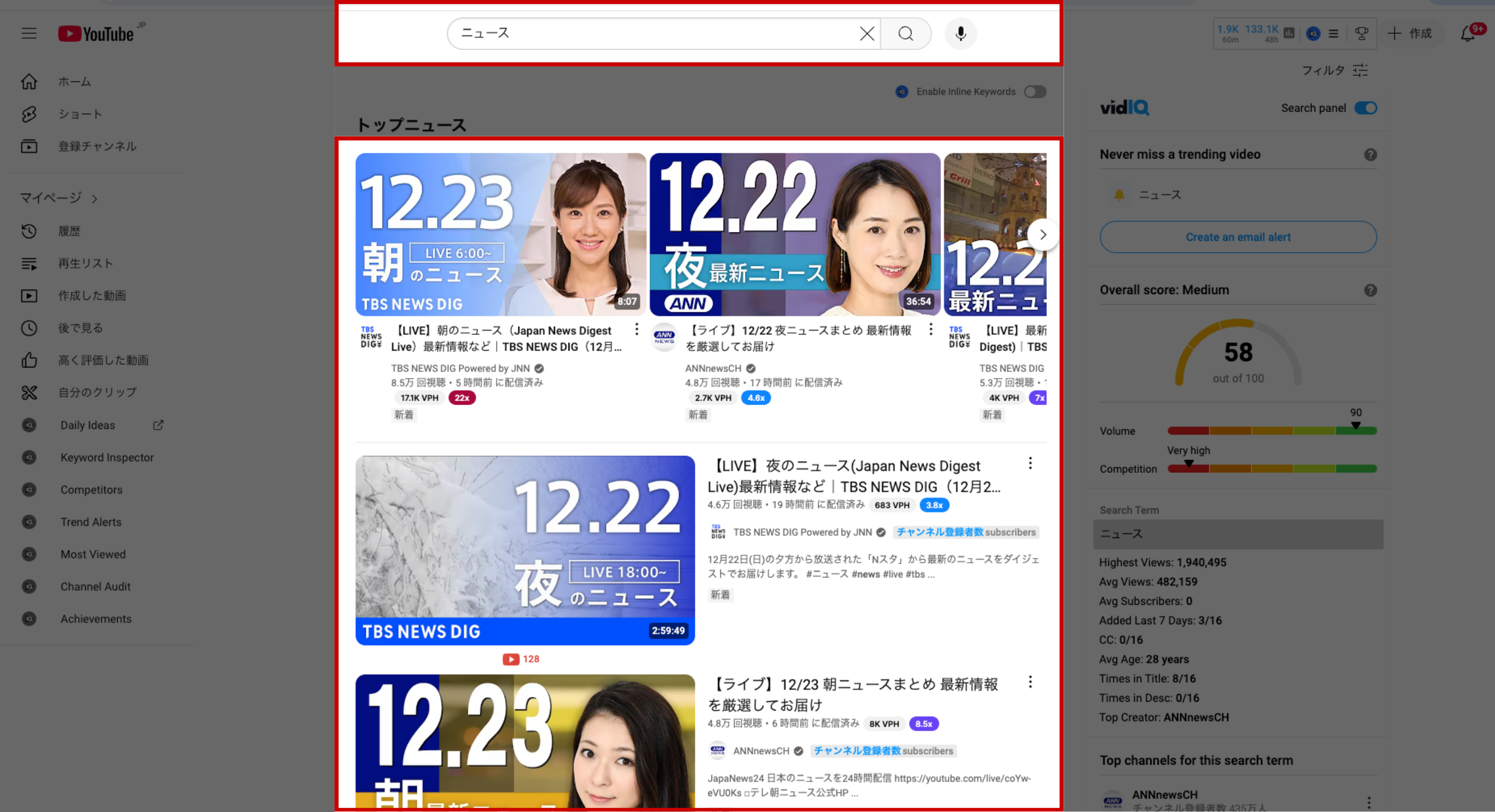

YouTube視聴者のアクセス源

YouTubeの動画は、視聴者によって再生されることで、視聴回数が増える仕組みです。

視聴者がどのような過程で視聴するかを理解できれば、再生を伸ばすヒントが得られます。

視聴者が皆さまの動画にたどりつく主な方法には、以下の4つの経路があります。

視聴者が訪れる主な経路

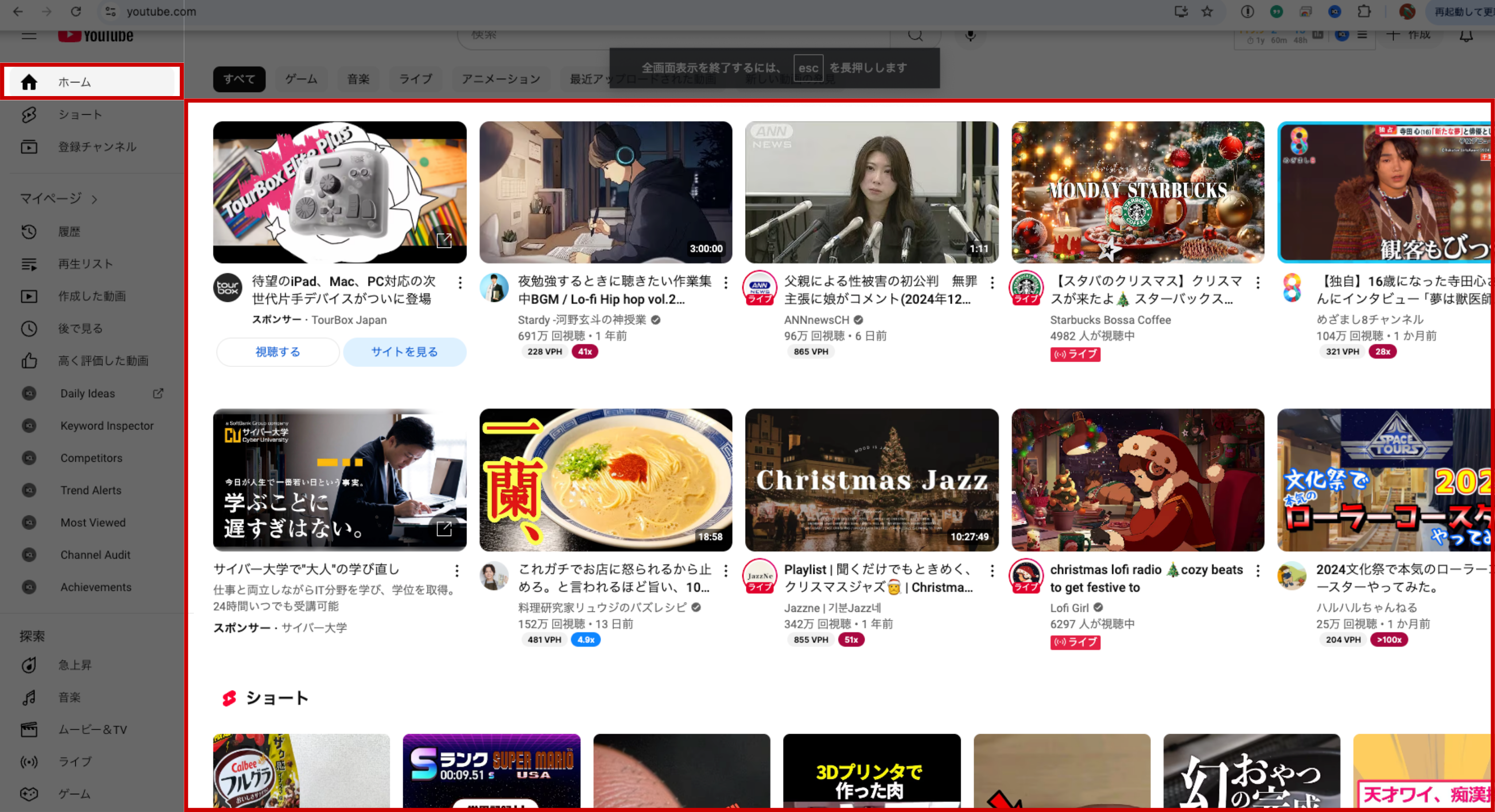

ブラウジング機能

YouTube検索

関連動画

チャンネルページ

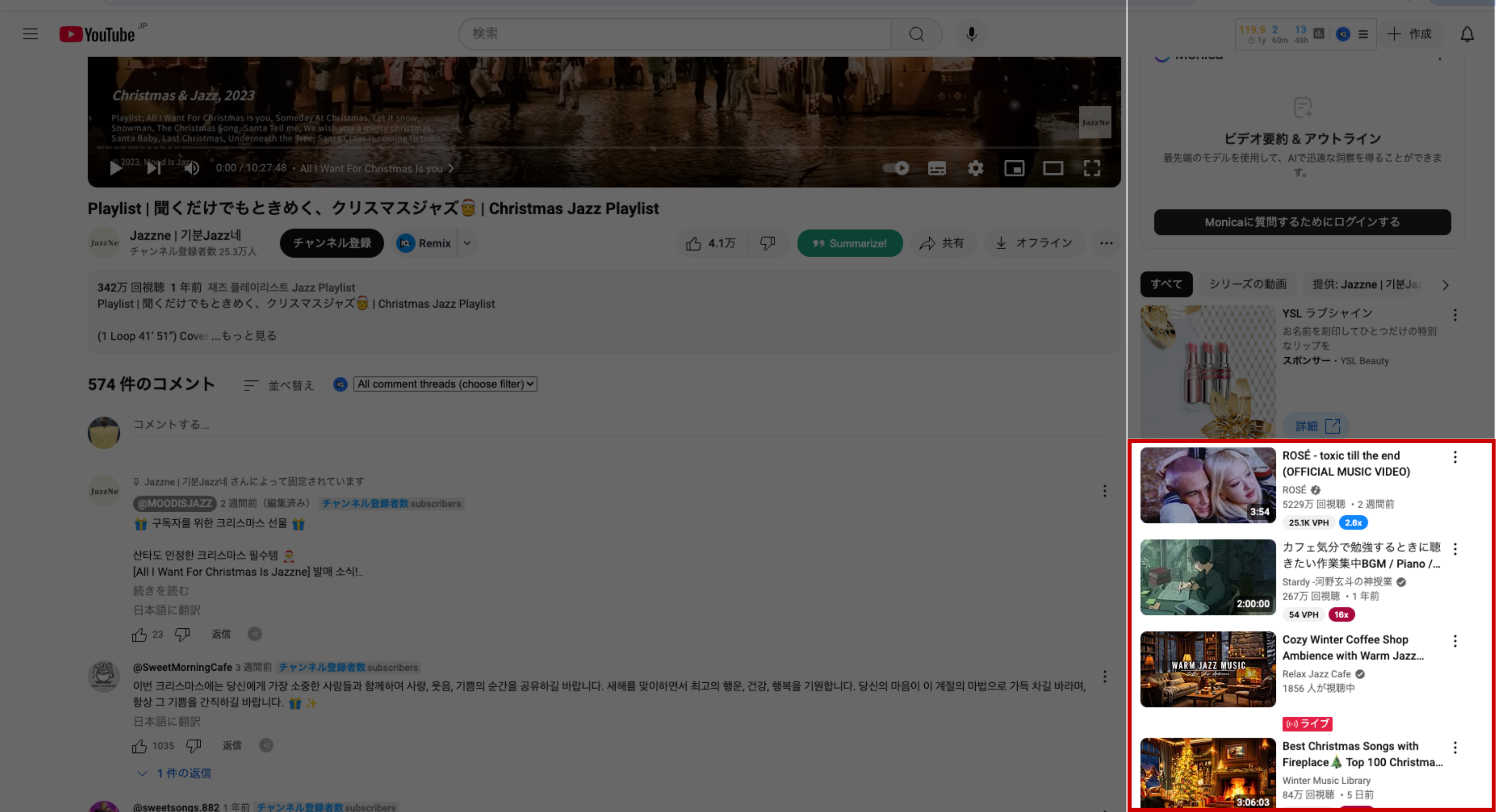

YouTubeのトップページやホームタブで、視聴者が興味を持ちそうな動画をAIが自動的におすすめしてくれる機能です。

直近で再生した動画に関連するものや、フォローしているチャンネルの新しい動画、人気のトレンド動画などが表示されます。

これらのアクセス源は、視聴者が皆さまの長尺動画を視聴するに至った主な経路になります。

この中でも特に、ブラウジング機能・関連動画・YouTube検索の3つは、再生される動画をつくる上で欠かせない材料です。

チェック

ブラウジング機能・関連動画・YouTube検索のうち、最も再生回数に貢献するアクセス源はどれでしょうか。

ご存じの方も多いと思いますが、正解は「ブラウジング機能」、いわゆるおすすめから動画を再生してくれるアクセス源です。

ブラウジング機能の特徴

ブラウジング機能は、再生回数に大きく貢献する一方で、ねらうのがそれなりに難しいアクセス源でもあります。

特に、チャンネルが大きくないうちは、YouTube検索や関連動画からの視聴をコツコツと狙うのが定石です。

- ブラウジングが難しい理由

- YouTube検索や関連動画の場合は、特定のテーマに関する動画の中からYouTubeにピックアップされたら再生される。

一方で、ブラウジング機能の場合は、そのテーマおよび周辺テーマに関する動画の中からピックアップされないといけないため、競うべきライバルの数が増える。

ライバルに勝つためには、他者よりも動画の質が良くなければいけません。

しかし、YouTube運用を始めて間もない場合、ベテラン運用者にクオリティで勝るのは非常に困難です。

これらの理由から、経験がまだ浅いチャンネルはブラウジング機能ではなく、YouTube検索や関連動画からのアクセスをコツコツとねらう、というのが定石とされています。

しかし、今回のようにバズる動画を生み出すためには、ブラウジング機能にのせるほか方法はありません。

そして、これを実現するためには、YouTubeアルゴリズムの理解が必須になります。

YouTubeの再生アルゴリズム

YouTubeの再生アルゴリズムを理解するためには、まず「基本構造」を知る必要があります。

アルゴリズムの基本構造

YouTubeアルゴリズムの基本構造は、下記例の5ステップのような流れになっています。

チャンネルの「リピーターという身近な人物」がコンテンツに満足する

リピーターではないが「リピーターと同じ欲求を持った新規の人物」がコンテンツに満足する

リピーターと同じ欲求ではないが「似たような欲求を持った新規の人物」がコンテンツに満足する

比較的リピーターの欲求に近しい「ほかの欲求を持った新規の人物」にさらにコンテンツが届けられる

そのSTEP1〜STEP4のようにコンテンツが拡散されていくが、「あまり満足しない人物の層」まで到達した時点で満足の輪の広がりは止まる

上記の5ステップを言葉で表すと

あなたの動画は身近な人を幸せにできますか

これから出会う新たな人も幸せにできますか

その幸せの輪はどれほどまで広げられますか

このように、視聴者を起点とした確固たる理念がYouTubeアルゴリズムの基本構造になります。

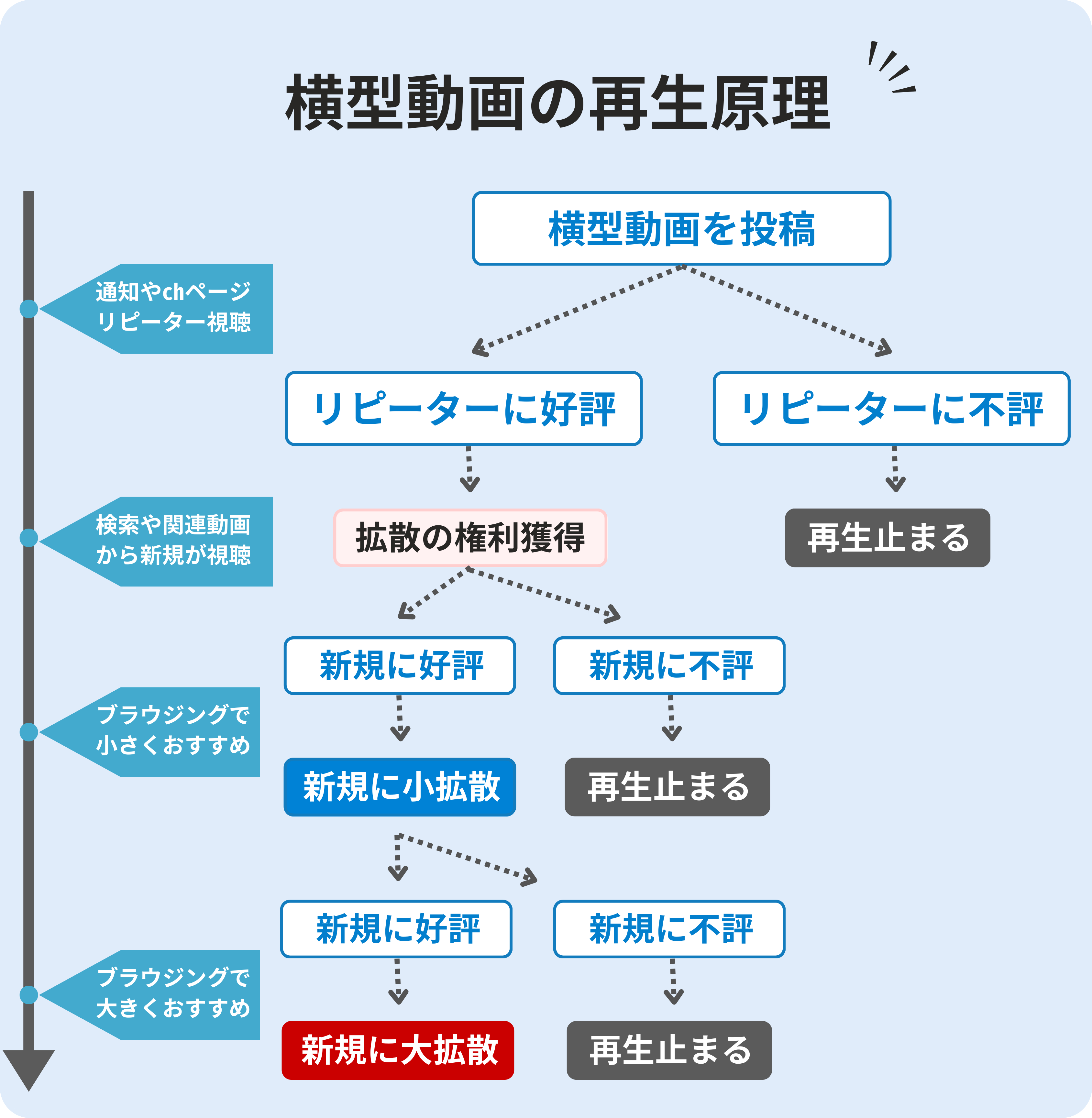

再生回数が伸びる原理

まず、YouTubeに動画を投稿すると、投稿通知やチャンネルページからリピーターが動画を視聴しにきます。

このとき、もしリピーターですら満足できない動画だった場合、YouTubeから「お得意様ですら満足できない質」という評価を下されてしまい、新規への拡散が止まってしまいます。

逆にいうと、もしリピーターが満足する動画だった場合、YouTubeは「新規の視聴者に拡散する候補」に加えてくれます。

しかし、これはまだ拡散の権利を獲得しただけであり確定ではないため、ここでYouTubeによるジャッジが入ります。

YouTubeによるジャッジ

❶ 新規にも需要のあるテーマか

❷ 新規でも満足できる動画内容か

❶❷を判断するために、YouTubeは検索や関連動画にてすこしだけ新規の視聴者に動画を表示します。

その結果、もし新規視聴者にとって需要がないテーマだった、あるいは満足できない内容だった場合、その時点で拡散の権利を剥奪され、再生回数が伸びなくなってしまいます。

一方で、新規視聴者にも需要のあるテーマ、なおかつ満足できる内容だった場合、ブラウジング機能にて新規視聴者に動画がおすすめされます。

ブラウジング機能には、小規模なおすすめと大規模なおすすめの2段階があり、1段階目は小規模な拡散、2段階目は大規模な拡散となっています。

もし1段階目で新規視聴者からの評価があまり良くない場合、この時点で再生の伸びは止まってしまいます。

そして、1段階目はあくまで小規模の拡散であるため、再生回数が大幅に増えることはありません。

一方で、1段階目での評価が良ければ2段階目に進むことができ、ここで初めて再生回数が爆発的に伸びるチャンスが訪れます。

再生アルゴリズムのまとめ

リピーター(=通知・チャンネルページ経由)による満足度は「動画内容のクオリティ」で判断される

同じ欲求を持った新規視聴者(検索・関連経由)による満足度は「動画のテーマ」「動画内容のクオリティ」で判断される

似た欲求を持った新規視聴者(ブラウジング1段階目)による満足度は主に「動画のテーマ」「動画内容のクオリティ」「サムネイルの魅力」で判断される

広い欲求を持った新規視聴者(ショートフィード2段階目)による満足度は主に「動画のテーマ」「動画内容のクオリティ」「サムネイルの魅力」で判断される

※ 3と4の違いは動画テーマに求められる需要の大きさ

このように、YouTube動画の拡散は段階的に行われます。

100万回再生の動画の共通点

以下の図は、100万回再生を超えた動画3本の「アクセス源」と「視聴回数」のチャートになります。

このチャートに、100万回再生の仕組みが隠されています。

100万回再生の動画の仕組み

実際にチャートを追うことで、仕組みを見ていきましょう。

動画投稿後の挙動について

これは、最初に100万回を達成した動画(投稿日:2021年5月30日)のチャートになります。

投稿してしばらくは大した再生がされず、アクセス源は「YouTube検索」と「ブラウジング機能(1段階目)」です。

1週間後の2021年6月6日に関連動画からのアクセス数が急激に増え始め、2021年6月11日に関連動画からのアクセス数がピークに達しました。

それがきっかけとなり、ブラウジング機能(2段階目)からのアクセスが何十倍にも膨れ上がり、2021年6月17日にアクセス数がピークに達しました。

つまり、関連動画からのアクセスが伸びたことによって、ブラウジング機能(2段階目)が誘発されたことになります。

関連動画のアクセスが増えた理由

1週間なにも起きなかった動画で、急に関連動画からのアクセスが増えた理由には2つあります。

急激に再生が増える理由

この時期に話題トレンドが訪れた

ほかの人のバズ動画に関連された

この動画はトレンド系ではなかったため、可能性としては後者の「ほかの人のバズ動画に関連された」ことが考えられます。

実際にこの再生ピークを叩き出した時期の関連動画元を探ってみると、以下の関連動画元がバズっていることがわかりました。

関連動画元の再生が伸びている最中だったおかげでアクセスを増やすことができ、ブラウジング機能(2段階目)を呼び起こすことに成功したわけです。

この一連の法則は、100万回再生を超えたほかの2本の動画でも同様でした。

つまり、100万回を超えるようなバズをねらうためには、再生が伸びている最中の動画に関連先として選ばれやすくすればよいということです。

登録者が全然増えない…

「自社でYouTubeを運用してきたけどなかなか成果につながらない。いっそのことやめる選択をした方がいいのかも…」というお悩みを抱えていませんか?

とはいっても、ほとんどの企業がYouTubeをやっているし…

このような状況にいまいち熱が入らないという方もいるはず。そんな皆さまのお悩みを解消するために、以下のようなYouTube運用のお役立ち特典をご用意しました。

これまで200組以上の発信者にアドバイスをしてきた経験、さらには代表自身が教育チャンネルを登録者11万人以上に育て上げた経験を詰め込んだ、最先端の内容となっています。

ぜひ今のうちに、以下から無料ダウンロードしてみてください。

関連動画として選ばれるコツ

関連動画には、以下の2種類があります。

自分の過去動画に関連させる方法

他人の過去動画に関連させる方法

自分の過去動画に関連させるには

自分の過去動画に関連させる方法も、他人の過去動画に関連させる方法も、基本的な構造は同じです。

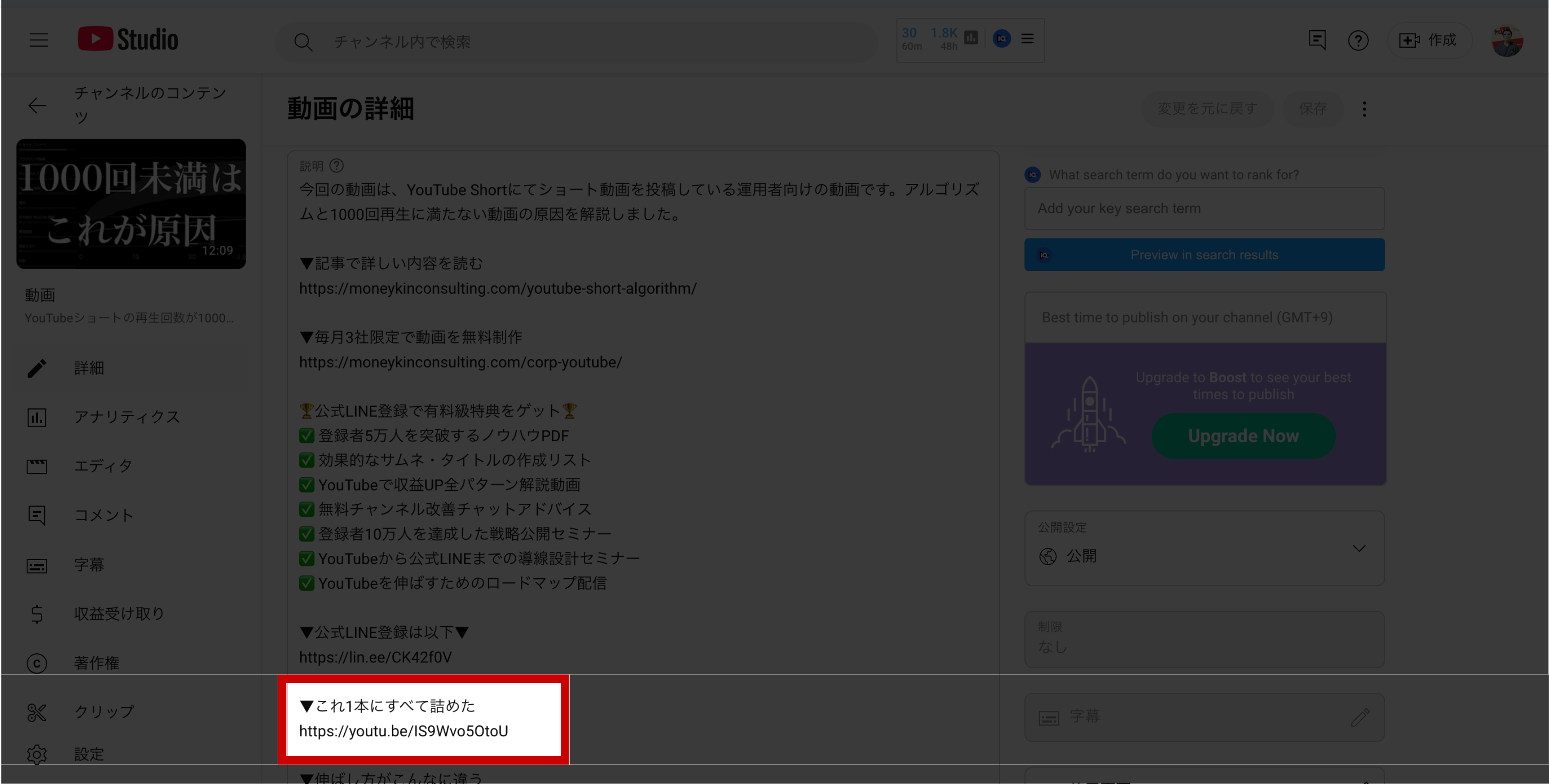

自分の過去動画に関連させる方法の場合、さらに以下の工夫をとり入れることで、関連度を上げることができます。

関連度を上げる工夫

終了画面で関連させたい動画を設定

概要欄に関連させたい動画URLを記載

YouTubeに動画を投稿する際に、「終了画面の追加」から「要素」で「動画」を選択し、「特定の動画の選択」タブにて関連させたい動画を選ぶ

他人の過去動画に関連させるには

他人の過去動画に関連させる方法には、以下4つの重要な要素があります。

❶ ターゲットの人物像が一致

❷ タイトルのキーワードが一致

❸ 連想される動画の内容が一致

❹ 同等かそれ以上の満足度あり

上記の4つをクリアすることが、関連させるためには重要になります。

1. ターゲットの人物像が一致

「関連動画元の視聴者」と「自分の動画の視聴者」をイメージした時に、人物像が一致しているかどうか

視聴者の人物像をイメージする際は、たったひとりの具体的な人物を思い浮かべると想像しやすいです。

以下の4つの項目に沿って想像してみましょう。

人物像のイメージ項目

その人がいま置かれている状況

その人が持っているいまの目的

その人がいま欲しいものごと

その人がいま避けたいものごと

上記の4つを材料として想像した時に、関連動画元の視聴者像と自分の動画の視聴者像がどれだけ一致しているかで、関連されやすさが変わります。

わかりやすいように、資格試験の受験生を例に挙げて、以下で各項目の例を示します。

資格試験が迫っているが、これまでの怠惰からまだ全体像が把握できておらず、不安を感じている状況

資格受験に対して、不安を解消してすこしでも安心感を得ることが目的である

資格受験のゴールまでのイメージが具体的にわく、外的なきっかけがほしいと漠然と思っている

労力を割いたにもかかわらず、不合格になってしまい挑戦が無駄だったと感じることは避けたい

上記の過程を経ることで、視聴者がどのような人物なのか、像がイメージしやすくなるはずです。

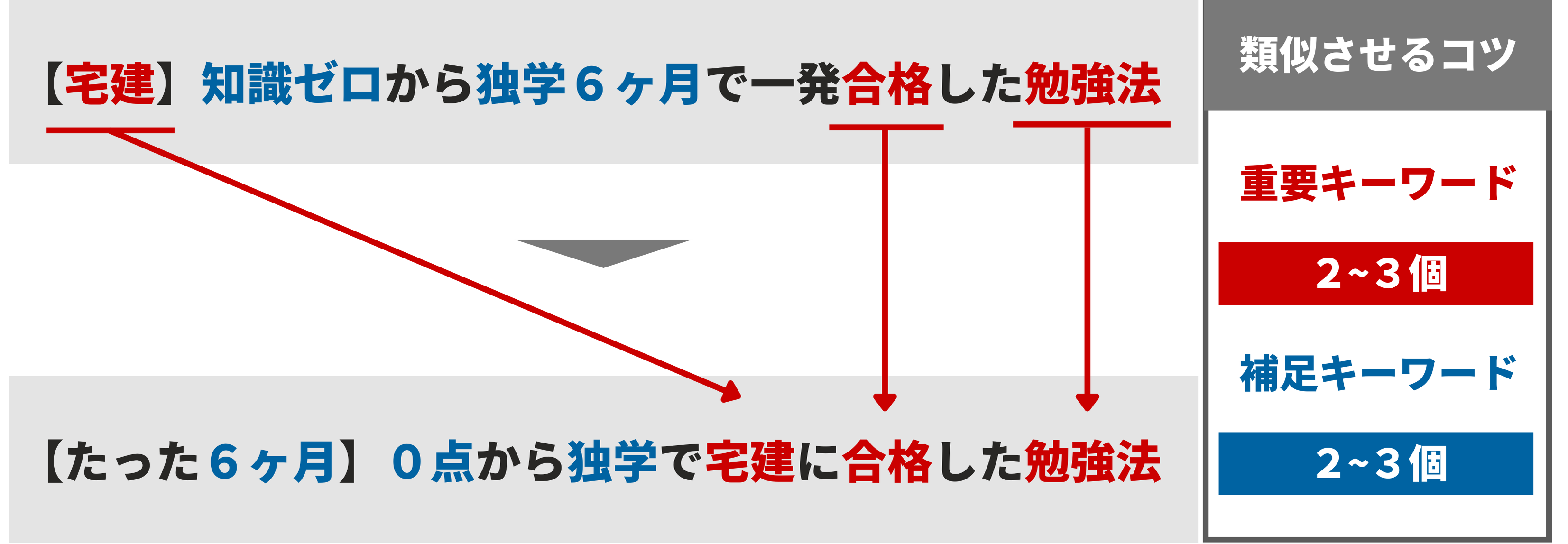

2. タイトルのキーワードが一致

「関連動画元のタイトルキーワード」と「自分の動画のタイトルキーワード」が一致しているかどうか

YouTubeでは、タイトルに使用するキーワードの選び方次第で、再生回数が大きく変わることがあります。

それほどまでに、YouTubeのAIはタイトルに含まれるキーワードを重要視しているのです。

そのため、作成した動画が関連動画元と似ているかどうかに、タイトルのキーワードは大きく関与します。

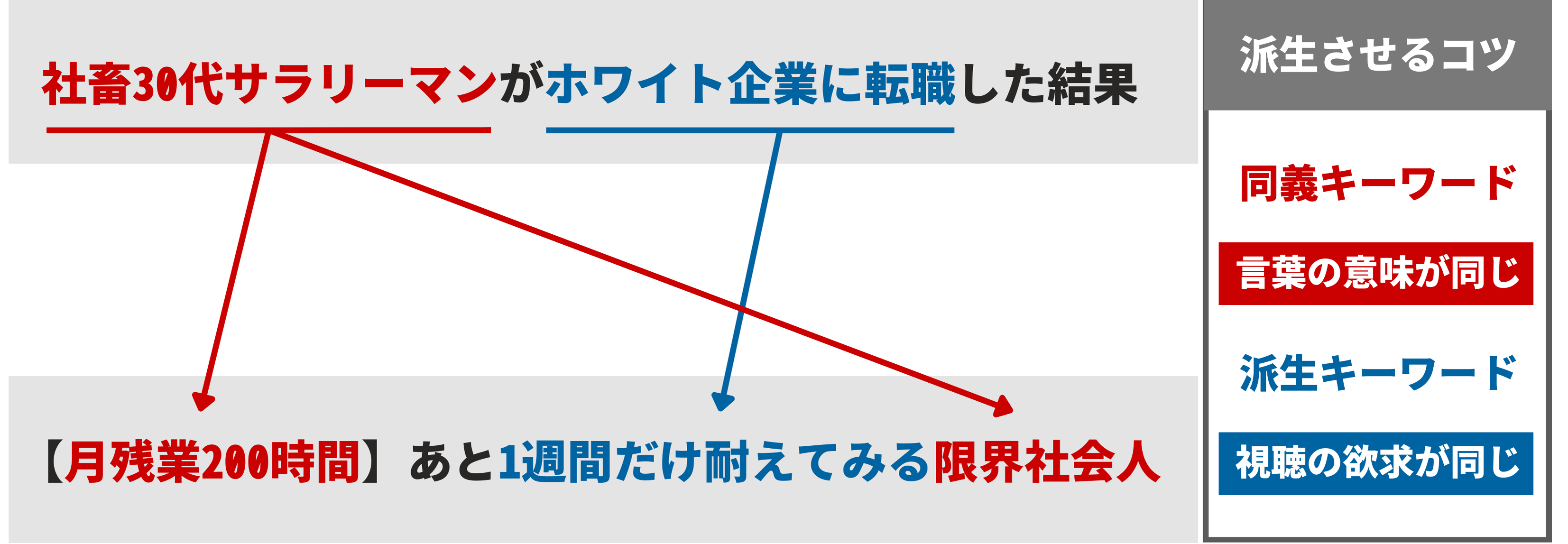

関連動画元のタイトルとまったく同じにするのではなく、上記の例のようにキーワードの順番を入れ替えたり、類義語を使ったりするとよいでしょう。

3. 連想される動画の内容が一致

サムネイルを目にした時に、そこから連想する動画内容のイメージが関連元動画と一致しているかどうか

視聴者の脳は、1秒以内の一瞬の間にサムネイルから動画の内容をイメージします。

そのイメージが期待通りのイメージであれば動画を再生してくれますが、異なっていると再生をしてくれません。

つまり、関連動画元から自分の動画へとつなげるためには、サムネイルの文言から連想する動画内容ができるだけ一致するような工夫が必要ということです。

その際にこだわるべきサムネイルのデザインについて、要点を以下にまとめました。

❶ サムネイルの文字数は11字以内

❷ 文言は画面縦1/4以上の大きさ

❸ 強調対象が最も強調される配置

❹ 全体の色デザインはシンプルに

少ない文字数で伝わる文言選びができればクリック率が上がりやすくなります。

インプレッションクリック率と文字数についての統計解析の結果、文字数が11字以内のサムネイルでは、12字以上のサムネイルに比べてクリック率が有意に高いことがわかりました(※詳細は冒頭のYouTube動画参照)。

もし11字以内に収められそうになければ、強調したいメイン文言は11字以内でおさまるようにしましょう。

それ以外の文言はあくまでサブとして、メイン文言の妨げにならないよう、四隅に小さく表示するよいでしょう。

4. 同等かそれ以上の満足度あり

これは、関連元動画と同等、あるいはそれ以上の満足度に動画の内容を仕上げるという要素になります。

そのためには、下記4つのテクニックが有効です。

1つ目のテクニック

関連元の動画やほかの類似動画に目を通して、それぞれの動画内容をキュレーションをする

これは、ライバルの動画内容に目を通したうえで、良いとこ取りをしてまとめるというやり方です。

視聴者は、さまざまなクリエイターの動画から情報収集をするよりも、1つの動画内で悩みが解決できることを望みます。

そのため、情報がわかりやすくまとまった動画は満足度が高くなる傾向があります。

このテクニックは、特に几帳面な性格の運用者や、該当ジャンルに対する知識に自信がない運用者におすすめの方法です。

2つ目のテクニック

関連元の動画とあえて反対の主張や異なる考えを提唱して、視聴者に新たな気づきを与える

これは、関連元の動画とトピックスは揃えつつ、あえて反対の主張や異なる考えを発信して価値をつくるやり方です。

しかし、無理やり反対の意見を言うだけだと炎上商法と変わらないので、言論に納得感と一貫性があることが重要になります。

3つ目のテクニック

関連元の動画内容と関連性の高い企画をつくり、独自の新たな価値を生み出す

これは、関連元の動画内容を参考にして、独自の派生企画をつくるやり方です。

もしこの派生企画が当たれば、強みとなる動画のフォーマットが手に入るため、長期的なリターンが大きい手法になります。

この時のコツは、「設定は異なる」が、「視聴者の欲求」は同じまま企画を派生させる意識です。

これらの動画における欲求は、「いまの会社での勤務が限界な中、転職するべきか、乗り越えるべきか、どうしようもない不安から救ってほしい」になります。

以上の3パターンが、満足度の高い内容をつくる時の手法となります。

その他のテクニック

- その他のテクニック1つ目

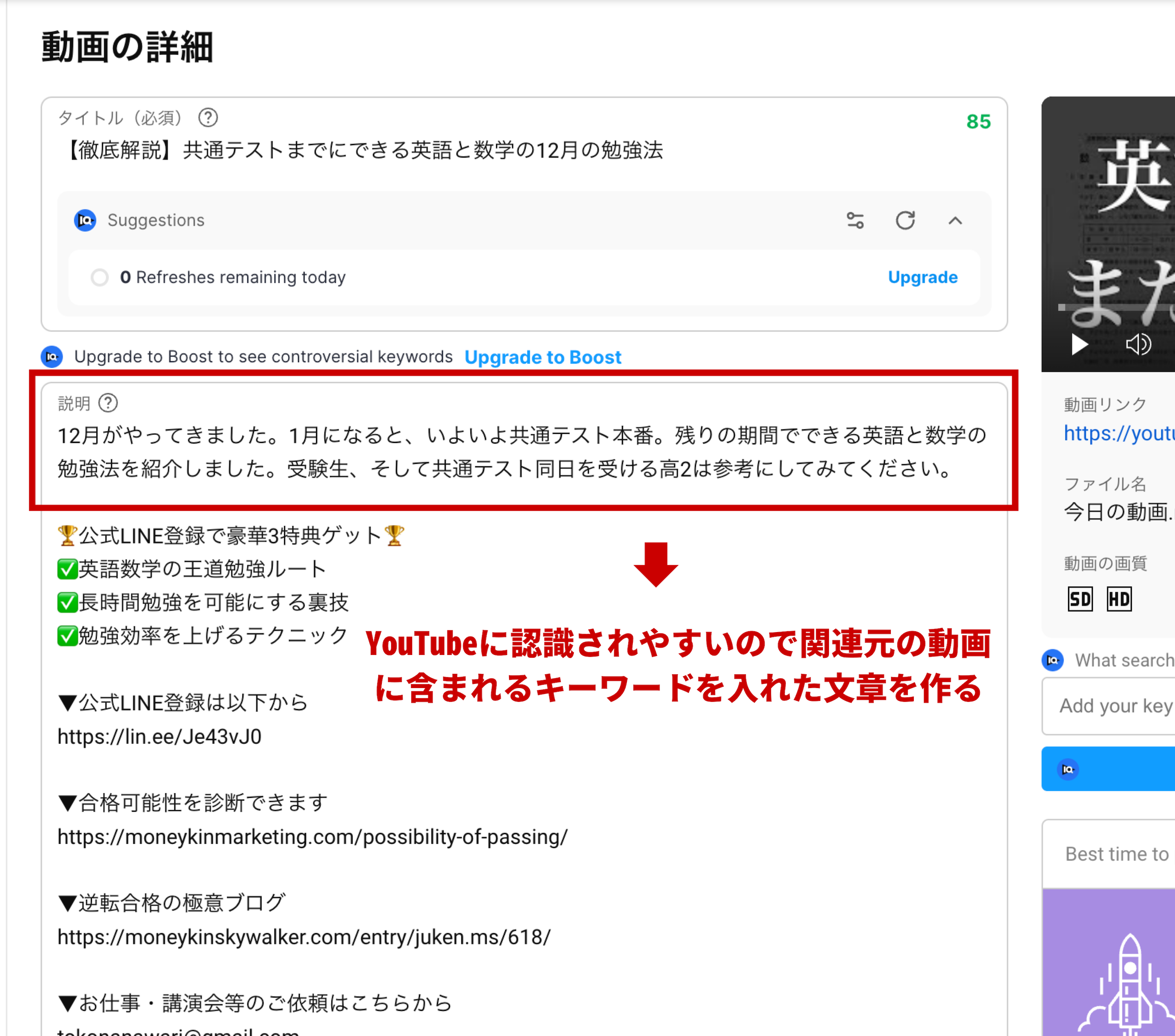

- 動画概要欄の冒頭100文字程度に、関連元の動画タイトルと同じキーワードを使った説明文を書き足す

- その他のテクニック2つ目

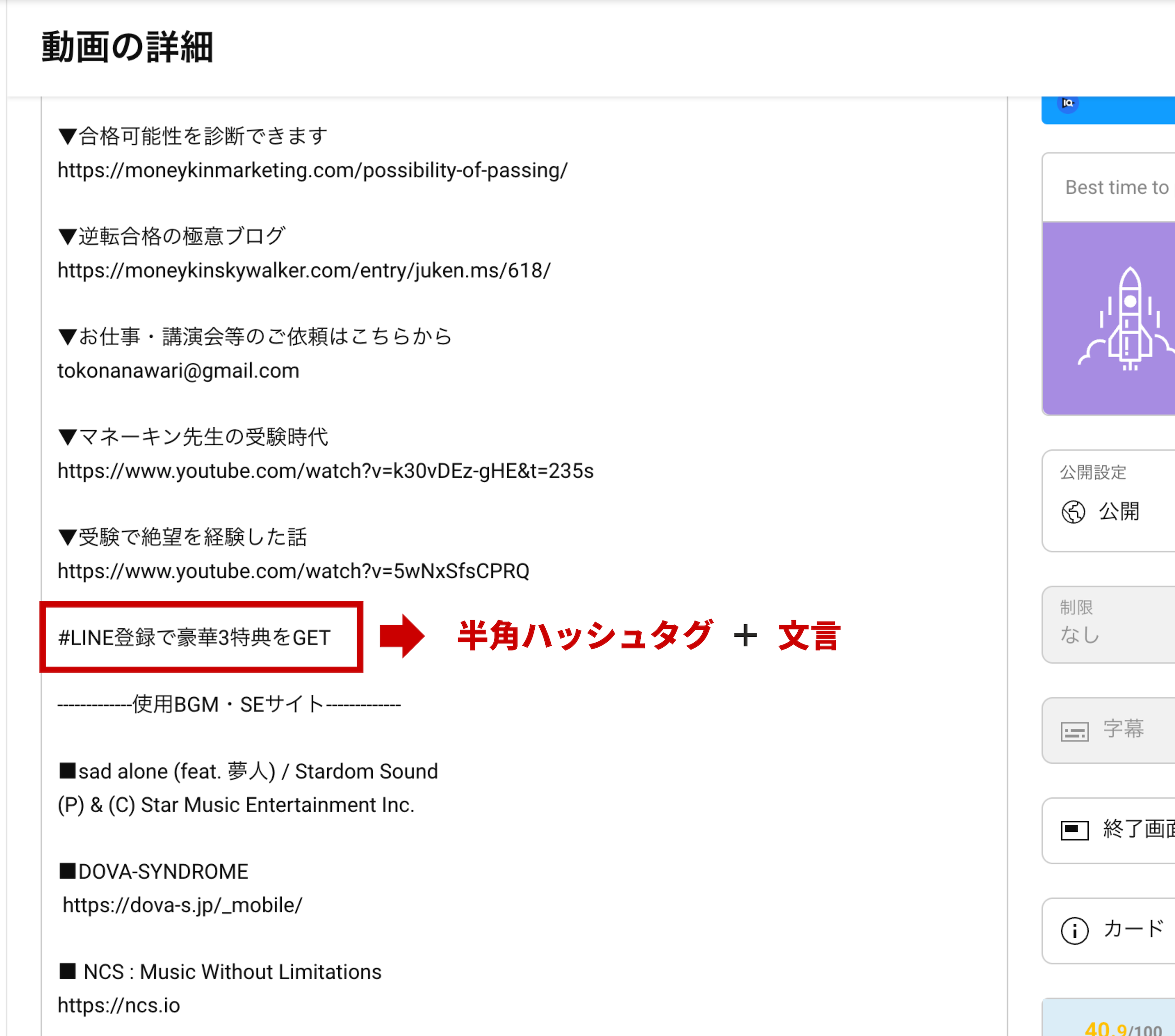

- 動画概要欄の下部に、関連元の動画と同じハッシュタグを2〜3こほど書き足す

- その他のテクニック3つ目

- 動画概要欄のメタタグ欄に、関連元の動画と同じメタタグを11〜15こほど書き足す

タグ参照ツール

https://seostudio.tools/ja/youtube-tag-extractor

- その他のテクニック4つ目

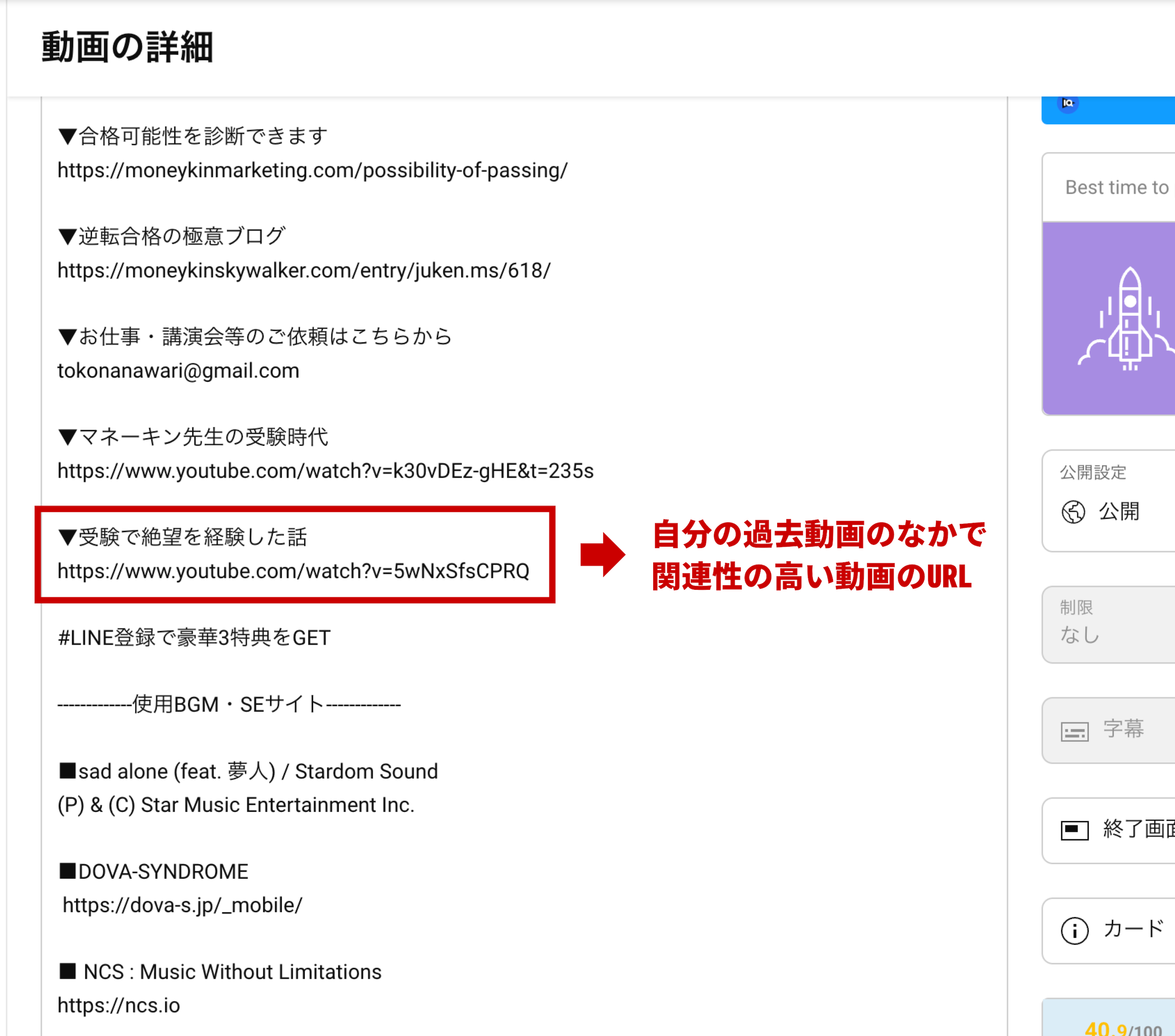

- 関連元の動画と関連性の高い動画が自分の過去動画にあれば、動画概要欄にその過去動画のURLを載せる

これらは、効果はそれほど大きくないですが、やっておいて損はないので、余裕があれば付け足しましょう。

まとめ【YouTubeに役立つ特典付!】

一朝一夕にいくわけではありませんが、ぜひ今回の記事を参考に、伸びている最中の動画の関連にのせる挑戦をしてみてください。

また、チャンネルの成長可能性を知りたいという方は無料の診断ツールをご用意したので、興味があれば YouTubeチャンネル診断ツール からお試しください。

悩みをプロに無料相談

「改善できることはしているけど、本当に効果があるのかな」など、いまのチャンネル運用に関して不安やお悩みを抱えていませんか?

現在のチャンネルのパフォーマンスをデータの観点から効果測定してほしい…

そのようなテクニカルな観点からのアドバイスがほしいという運用担当の方も少なくないでしょう。すこしでも当てはまる方は、ぜひご相談ください。

筆者自身も教育系ジャンルを扱っていること、また理工系のバックグラウンドが強いことから、データから見る再現性の高い運用を強みとしています。ジャンルとしては、教育系全般ジャンル、および専門性の高いジャンルの運用サポートを強みとしています。

まずは、いま抱えている悩みをお気軽にご相談ください。

最後までご覧いただきありがとうございました。今回の内容が参考になったという方は、YouTube運用をさらに加速させるための役立ち無料特典をダウンロードして、ぜひ日々の運用の参考にしてみてください。

運用をもっと効果的に

「自社でYouTubeを運用してきたけどなかなか成果につながらない。いっそのことやめる選択をした方がいいのかも…」というお悩みを抱えていませんか?

とはいっても、ほとんどの企業がYouTubeをやっているし…

このような状況にいまいち熱が入らないという方もいるはず。そんな皆さまのお悩みを解消するために、以下のようなYouTube運用のお役立ち特典をご用意しました。

これまで200組以上の発信者にアドバイスをしてきた経験、さらには代表自身が教育チャンネルを登録者11万人以上に育て上げた経験を詰め込んだ、最先端の内容となっています。

ぜひ今のうちに、以下から無料ダウンロードしてみてください。